2025/04/11

――フリガナに関しては、いわゆる〝キラキラネーム〟こと当世風の難読な読み方についても、一定の方向性が示されましたね。

櫻庭 今回の改正戸籍法13条2項により、今後、お子さんが出生されるなど新たに戸籍が作られることになる方について、氏名に付されることになる振り仮名の読み方は、「氏名として用いられる文字の読み方について一般に認められているものでなければならない」というルールが定められました。「一般に認められているものでなければならない」というと、読みにくい読み方を排除するかのように受け取る向きもありますが、一方で日本には、わが国特有の〝命名文化〟があり、これとの整合性が問われることとなります。

――〝命名文化〟、つまり本来の読み方とは異なる人名特有の読み方を認める伝統的な文化ですね。

櫻庭 いわゆる〝名乗り訓〟がその代表とも言えるものです。例えば源頼朝の朝は、「あさ」「ちょう」と読むのが一般的なのですが、人名の場合は「とも」として読むことが可能とされています。また池田勇人元総理の読み方である「はやと」も、名乗り訓の一つとされています。法制審では読み方のルールを定めつつも、こうした命名文化も大事にすべきとの意見も呈され、また国会の付帯決議においても命名文化を意識した運用を図るべき、という結論になりました。従って、法制上は制約が厳しいように表記されていますが、運用上は柔軟に対応する方向性が求められているところです。

――その上で、読み方として「一般的に認められている」おおよその基準などは。

櫻庭 一般的に認められている読み方の技法からすると、例えば、有美子の有(ゆう)の一部を採って「ゆ」と読ませるように、〝部分訓〟という技法があると考えられます。最近の名前の例では心愛と書いて「ここあ」、桜良で「さら」という音読み訓読みの一部を当てた読み方がありますが、これはその技法を採用しているものと考えられます。さらに、漢字が二つ並ぶことで一つの熟字となる〝熟字訓〟という読み方もあります。昔ながらの例で言うと弥生と書いて「やよい」、飛鳥と書いて「あすか」など異なる二つの字を連ねて一つの読み方が産まれる技法です。さらに、漢文などにみられる、字に書いてあっても言葉で読まない〝置き字〟の技法があります。大空や青空と書いて「そら」などはその良い例でしょう。

こうした読み方は命名文化上の技法として、通達等でお示ししようと思っています。これらを「一般的に認められている」ホワイトリストの類型と位置付けるならば、一方、その表裏としてブラックリスト、つまり社会を混乱させる読み方など、一般的な読み方として認め難い類型も同時に示すことを考えています。これは法制審でも議論されていたものです。

社会通念上、相当と言い難い類型とは

――それは、どのような内容でしょう。

櫻庭 まず、社会を混乱させる読み方としては、漢字の持つ意味とは反対の意味となる読み方があります。例として、「高」と書いて「ヒクシ」と読む場合などです。また、漢字の意味や読み方との関連性を全く認めることができない読み方も対象となります。「太郎」と書いて「マイケル」や「ジョージ」と読むようなケースは漢字の意味や読み方とはおよそ関連性がありません。同様に、「太郎」と書いてあえて「ジロウ」「サブロウ」と呼ぶようなケースも、一般的に関連性は認められないでしょう。

加えて、子どもの利益に反するような読み方も認め難い類型の対象となります。

――そういえば過去に、子どもの名前を「悪魔」(あくま)として届け出したところ窓口で問題になった事例がありましたね。

櫻庭 「悪魔」と書いて「あくま」と読ませることは一般的な読み方ですが、それが子どもにとって利益になるとは言い難いのではないでしょうか。かなり例外的な場合でしょうが、社会通念上、子の名前としてふさわしくない名前が付けられた場合、例え一般的にそう読めるとしても、子の利益の観点からそのまま戸籍に記載して公証するのは難しい、と思われます。

通達等において、こうした類型をお示しすることで、その中でお子さんの氏名のフリガナを決めてもらうことになると思います。手順としては、各市町村の窓口で届け出された読み方が一般的なものか、審査基準に該当するかどうか等を判断することとして、判然としない読み方の場合にはご本人に確認し、必要に応じて書面を提出していただく、というプロセスを想定しています。

――しかし、現実には必ずグレー、すなわち判別が容易でないケースも出てくるでしょうね。

櫻庭 基本的に市区町村にも過度な事務負担をかけないよう、許容の範疇であればそのまま受理していただき、その上で疑義があれば受理照会という形で法務局に照会を、さらに法務局でも判断が難しいならば法務省本省で照会に応じるという運用を想定しています。最終的にどうしても難しい案件については本省で判断するということで、全国統一的な取り扱いができるのではないかと考えています。

――今般の流れからすると、難読氏名は今後も増えていくと思われます。

櫻庭 今回、さまざまな事例を調査したところ、おおよそ前述した部分訓、置き字などの技法を含めて一定のルール内に収斂されるケースが大多数で、今後も一定の秩序の下で命名されていくものと想定しています。毎年、生命保険会社などが新生児の命名によく使われる漢字や読み方を発表していますが、よく見ると一定のルールの範疇でその時々の名前が決まる傾向にあると思われます。個性の強い極端な名付けがクローズアップされる場合もありますが、ほとんどが社会通念上、理解できる読み方に収まっていくのではないでしょうか。いずれにしてもわれわれとしては、伝統的な命名文化を大事にしつつ、一方で社会を混乱させないことに注意しながら、制度を適切に運用していくつもりです。

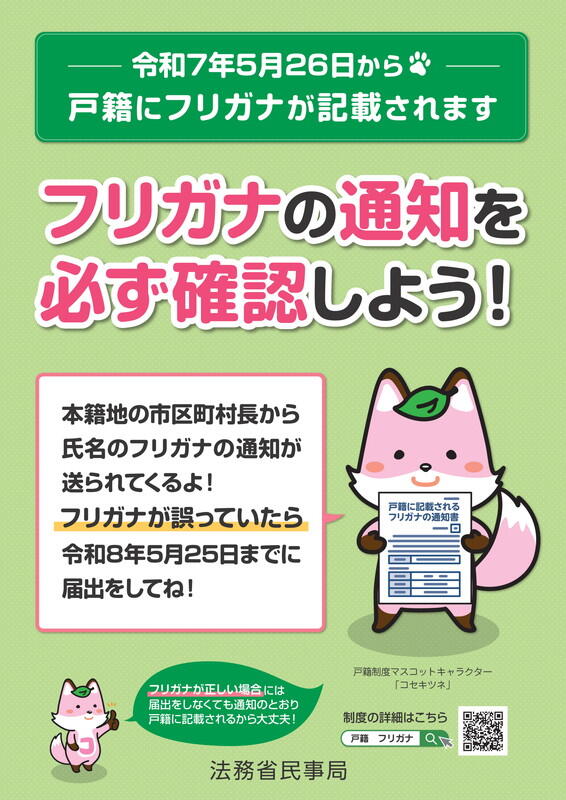

〝コセキツネ〟で普及・啓発を展開

――やはり、現場で通知や届け出を取り扱う自治体の負担軽減がポイントとなりますね。

櫻庭 はい、通知を発送するにしてもシステム処理をするにしても一定の経費が必要ですので、市区町村の窓口業務負担を軽減するような補助金を交付する予定です。今回、新制度の施行に伴う特有の事務が生じますが、戸籍にフリガナを振るという意義、目的自体にはほぼすべての関係者が理解を示してくれると考えています。ただ当初は、通知の内容が正しい場合でも国民に対し届け出を促すという方針であったため、事務量の観点から、不安に感じる点もあったかと思いますが、前述の通り昨年11月に方針を変更したことで、国民からの届け出や相談は大幅に減少すると見込んでおり、事務負担の程度はかなり軽減できると思います。

――そうした点の市区町村に対する周知活動などはいかがでしょうか。また関連省庁との連携などは。

櫻庭 一般の読み方かどうかの審査をはじめ戸籍特有の事務がありますので、これまでは市区町村向けの説明会を法務省単独で展開してきました。戸籍にフリガナが振られると住民票やマイナンバーカードにも波及することも考えると、今後は総務省やデジタル庁など関係省庁とも連携した広報も行っていきたいと思っています。

――そして、国民に対する制度変更の周知・広報が重要となりますね。

櫻庭 はい、啓発用のポスターやフライヤーを作成しています。不動産の相続登記義務化にあたっては〝トウキツネ〟が作成されましたので、今回は〝コセキツネ〟をマスコットキャラクターとして、広く広報活動を展開していくつもりです。より多くの方にご覧いただき、戸籍にフリガナを記載することの重要性をご理解いただけましたら幸いです。

――本日は、ありがとうございました。

(月刊『時評』2025年3月号掲載)