2025/04/22

情報管理機関は利用者との間で提供契約を締結した上で民事裁判情報を提供することが想定されます。情報管理機関がいわゆるサブスクリプションのように継続的契約に基づいて全ての民事裁判情報を順次提供する方法や、直近数年間に言い渡された全ての判決に係る民事裁判情報を提供する方法等、一定の網羅性が担保される方法での提供が考えられます。提供は有償になりますが、料金については民事裁判情報の提供に要するコストを勘案しつつ、基幹データベースの健全な運用に支障のない範囲で、できる限り低廉なものとすることが期待されるとされています。提供形式は機械判読に適したものにすべきとされており、併せて民事裁判情報の活用に必要な事件種別等の付加情報も提供することが求められています。また、情報管理機関が提供契約の締結を拒絶、又は契約を解除できるのは、利用者の料金未払いや契約の申込み内容に偽りがあった時、契約上の義務に違反する行為があった場合等、正当な理由がある場合に限るべきとされました。

他の情報と組み合わせて個人を識別できるようにした情報や、改ざんした情報を流布するといった利用者の不適切な利用方法への懸念も示されました。予防措置として利用者に対する直接の規律を設けることも検討されましたが、民事裁判情報は本来、自由に利活用できるものでなければなりませんし、名誉毀損罪等の刑事罰や民事上の不法行為責任等の既存制度に加えて規律を設けるのではなく、情報管理機関と利用者との提供契約を通じて訴訟関係者の権利利益の保護を図るのが適切とされました。例えば不適切な態様の利用を禁止し、違反した場合は契約を解除できるようにすることなどが考えられます。また、利用者のリテラシーを底上げするための取り組みの重要性も指摘されています。判決の正しい理解や読み方について社会全体の理解を底上げする情報発信を行うことや、情報管理機関の一次的な利用者から二次的な利用者への提供に際しても不適切な利用が行われないよう啓発に努めることが重要となります。

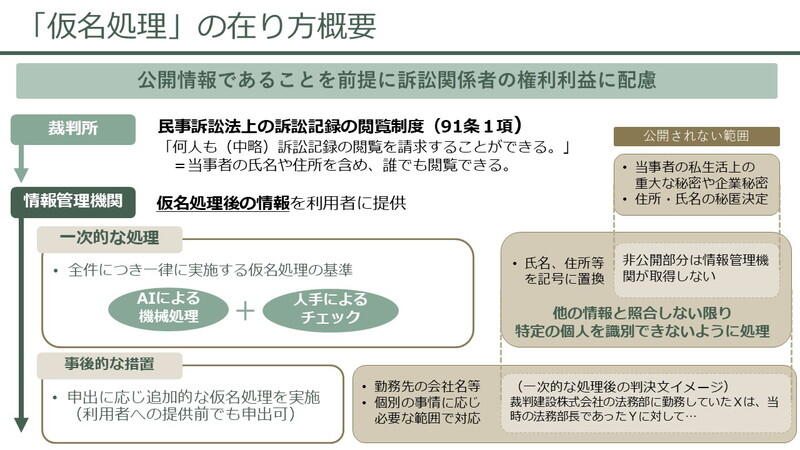

仮名処理について

民事裁判情報を基幹データベースに収録して広く利活用に供する以上、情報管理機関は他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないよう一定の仮名処理を実施する必要があります。報告書では全件につき一律に仮名処理をする第一次的な基準を定め、AIによる機械処理と人手によるチェックにより行うとされています。民事裁判情報には個人の勤務先や役職名等、公知の事実等と組み合わせて個人を識別できる情報が含まれ得ることになりますが、裁判所の判断及びその過程を判読可能とする必要がある中で、こうした情報を仮名処理の対象とすべきか否かは本人の関与なく判断できないため、訴訟関係者の申し出に基づき、必要な範囲で仮名処理を行うとされました。第一次的な仮名処理と区別するため「事後的な措置」と呼びますが、利用者への提供前でも追加的な仮名処理を事前に行えるようにする必要があるとされています。

第一次的な仮名処理の対象となるのは個人の氏名、住所、生年月日、個人識別符号等の情報です。処理の方法としては対象になる情報削除又は他の情報への置き換え――例えば原告氏名はX、被告氏名はY、その他の関係者の氏名は順にA、B、C等とする、住所の市群より小さい行政区画は「以下略」とする――が考えられます。

なお、法人については、個人のプライバシー権のようなものを観念することはできないため、名称や所在地は仮名の対象とする必要はないとされました。名誉や信用の侵害は考えられるものの、情報の公開それ自体で権利利益が侵害され得るプライバシー権とは異なり、その後の利用のされ方によって初めて権利利益の侵害が問題となるにすぎず、また不法行為責任の追及等により一定の回復が見込まれる場合も多いためです。とはいえ、いわゆるレピュテーションリスクが生じたり、法人に対するさまざまなアクセスが増えたりするのではないかとの懸念も示され、経営基盤のぜい弱性やリソースの不足等により、事後的な救済による損害の回復が困難になる可能性も考慮すべきとの指摘もありました。しかし、近時の企業経営における説明責任の社会的要請の高まりを踏まえると、レピュテーションの維持は企業が適切な説明を尽くすことで実現していくことが望ましく、仮名化の正当化根拠としては十分でないとされました。こうした問題の解決は、仮名処理によってではなく、情報管理機関と利用者との提供契約における規律や、利用者のリテラシーを底上げする取り組みを通じて、民事裁判情報の利活用の適正化を図ることで実現されるべきであると指摘されています。

事後的な措置の全体像

情報管理機関は、訴訟関係者から次のような申し出があった場合には、必要に応じて事後的な措置を行うこととされています。

① 仮名処理が第一次的な処理の基準に適合していない旨の申し出

② 個別の事情に応じて第一次的な仮名処理の基準以上の仮名処理を求める申し出

③ 第一次的な仮名処理の基準に従った仮名処理により判決の理解に不可欠な情報が不足している旨の申し出

事後的な措置を行う場合、情報管理機関は提供する民事裁判情報に仮名処理を追加するなどするとともに、提供済みの一次的な利用者に対し注意喚起を行う必要があります。また、提供した民事裁判情報の内容が電子裁判書の内容と異なっている旨の申し出を受けた場合も内容を訂正するなど、事後的な措置を行うべきとされています。さらに、一次的な基準を超える仮名処理が求められることも想定されます。例えば他の情報と組み合わせて犯罪、DV、ストーカー等の被害を受けた者を識別することができる情報を仮名化するといった申し出などです。このようなケースは仮名処理後の民事裁判情報の提供を受けた訴訟関係者からなされることが多いと想定されますが、情報管理機関が利用者に提供する前の段階で必要な追加の仮名処理をあらかじめ実施した上で利用者への提供を行うべきと考えられます。このため、検討会においては、情報管理機関が第一次的な仮名処理の基準を明確な形で一般に提示し、訴訟関係者が判決の送達を受けた際に仮名処理の対象部分を前もって把握できるようにするとともに、情報管理機関が民事裁判情報を提供するまでに一定の猶予期間を設け、提供前の申し出が可能となるようにするなど、運用上の工夫の必要性が指摘されました。

今後の予定

報告書では、裁判所から民事裁判情報を網羅的に取得する情報管理機関の適格性を担保するために法整備が必要であるとされています。また個人情報保護や制度への信頼確保の観点からも、個人に関する情報を含む民事裁判情報を提供するための規律について整備することが相当であるとされました。これを踏まえ、法務省としては制度創設に向けて必要な法案を国会に提出する予定です。基幹データベースについては、改正後の民事訴訟法が施行(注2)された後に作成される電子判決書等に係る民事裁判情報を収録することになりますので、改正民事訴訟法の施行後、新たに整備されるシステムの状況等も確認しながら、適切な時期に運用を開始することになります。

注1:判決のほか、決定・命令(簡易・柔軟な裁判形式)を含む。

注2:改正民事訴訟法の施行日は公布日(令和4年5月25日)から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。

(月刊『時評』2025年3月号掲載)