2025/04/22

年間、膨大な判決が下される民事裁判において、その内容をデータベース化し、有償での民間利用を可能とする制度が構築されつつある。社会のデジタル化、AIの進展に伴い、民事裁判情報を広く活用することで、判例の研究精度向上や新たなリーガルサービスの提供なども想定される。その背景と制度化に至る経緯、そして意義などについて、自らも裁判官として民事裁判に接してきた石田参事官に解説してもらった。

大臣官房司法法制部参事官 石田 佳世子氏

Tweet

「民事裁判情報」とは何か

「判決」とは、訴訟事件(公開の法廷で手続きが行われる裁判)で審理の結果として示される裁判所の判断であり、これを文書化した「判決書」は、訴訟当事者に対して判決の内容を知らせるだけでなく、国民に対し、具体的な事件を通じて法の内容を明らかにするとともに、裁判所の判断及び判断の過程を示すことによって裁判の公正を担保するという目的や機能も有しています。

憲法82条では、判決は公開の法廷で行われることを定めており、民事訴訟法においても、判決書は訴訟記録の一部として、原則、何人も閲覧することができるものとされています。これからお話しする「民事裁判情報」とは、訴訟事件の判決等(注1)の内容を指し、基本的に誰でもアクセスできる情報であることが前提となります。

現状と新たなニーズ

民事裁判情報を国民に提供することについては、司法制度の変革期において常に課題とされてきました。2001年6月の司法制度改革審議会意見書でも、司法の透明性を向上させ、紛争の予防や早期解決にも資するとして、先例的価値の乏しいものを除いてウェブサイト等を利用して全面的に公開していくべきとされました。現在、裁判所ウェブサイトでは先例性や社会的関心の高い民事裁判情報を公開しているほか、民間の判例雑誌社や判例データベース会社が、裁判所から裁判書の写しを借り受けるなどして民事裁判情報を利活用に供しています。もっとも、現状では年間約20万件言い渡される民事判決のうち利活用されるのは全体の数パーセントにとどまっています。

昨今のデジタル化の進展に伴い、民事裁判情報については、内容を個別に分析するにとどまらず、「裁判例全体を通じた傾向分析」「より精緻な統計分析」「民事裁判情報をAIの機械学習の素材とすることによる高品質な法的サービスの提供」等、新たな活用が可能となっており、ビッグデータの必要性が指摘されています。しかし、現状ではこうしたニーズに耐える網羅的なデータベースは存在しません。

20年3月の「民事司法制度改革の推進について」という関係府省庁連絡会議の取りまとめにおいても、AIによる紛争解決手続きのサポートの可能性や、その活用が国家経済の活性化につながり得ることも踏まえ、「法務省は民事判決情報を広く国民に提供することについて、司法府の判断を尊重した上でニーズやあい路等につき必要な検討をする」こととされました。

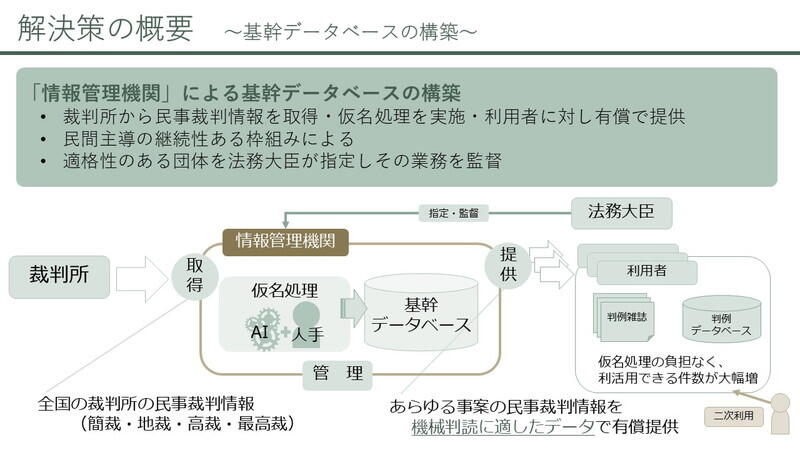

折から、22年5月に民事訴訟法等の改正法が成立し、判決や決定・命令に係る裁判書が電子データとして作成されるようになったのを機に、デジタル社会にふさわしい民事裁判情報の提供の在り方や制度化に向けた課題を検討するべく、法務省は22年10月に「民事判決情報データベース化検討会」を設置しました。検討会の報告書では、法務省が適格性を認めて指定等をした民間の情報管理機関が、裁判所から民事裁判情報を取得して基幹となるデータベースを構築した上で、民事裁判情報に必要な仮名処理を実施して利用者に有償で提供していく仕組みを設け、法務大臣が必要な監督を行っていく、といった制度設計が提言されています。

以下、報告書の概要を御紹介しますが、意見にわたる部分は個人の私見です。

制度ができた場合の利用の在り方

基幹データベースの一次的な利用者として主に想定されるのは、個別の民事裁判情報に関心を寄せる個人というよりは、全ての民事裁判情報を収集した上で先例性や社会的関心の有無を判断し、一定の価値を付加して二次的な利用者に提供する者(判例データベース会社や出版社等)や、裁判例全体の傾向分析等を行おうとする研究者や教育機関等です。これら一次的な利用者の下で利用しやすい形態に整理・加工され、検索に適したシステム等で提供される民事裁判情報を、個人の利用者(法律実務家等)が二次的に利用することになると想定されます。

データベースの整備により、裁判例の統計的・横断的分析が進むことも期待され、例えば特定の事件類型における慰謝料額や、交通事故態様ごとの過失割合等について、より精緻な分析を行った成果物が作成されて二次的に提供されることもあり得ます。検討会の有識者ヒアリングでは、AIを活用して効率的に判例検索を行うシステムが民間サービスとして提供されている海外の例が紹介されており、わが国でも、今後の技術の進展により、民事裁判情報のデータベースを学習素材として開発されたAI技術によるリーガルサービスの提供等が、二次的利用として行われることも考えられます。

基幹データベースに収録される民事裁判情報の範囲

検討会で対象としているのは2022年の民事訴訟法の改正によりデジタル化が図られることになった民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における電子裁判書の内容です。制度運用開始当初は、このうち判決の全件(被告欠席の場合に行われる調書判決を含む)につき基幹データベースに収録していくべきとされました。決定及び命令については、内容や方式が多様で、収録の必要性も一様ではないと考えられるため、一律に収録の象とした場合に生ずる裁判所や情報管理機関への負担などを踏まえ、社会的なニーズの高いものから収録の範囲を拡大していくべきであるとされています。

一方、23年の法改正により非公開で行われる非訟事件等についてもデジタル化が図られることになりましたが、今回の検討の直接の対象ではなく、23年改正の対象となる手続き(民事執行手続、民事保全手続、非訟事件手続等)における決定等は収録されません。また、紙媒体で作成されている裁判書についても今回の対象外です。

あらゆる判決に係る民事裁判情報を取得した場合、基幹データベースには犯罪・DV・ストーカー被害に係る損害賠償請求事案等、当事者を含む訴訟関係者のプライバシー等に対して格別の配慮を要すると考えられる事案や、企業の営業秘密に関する事案も含まれ得ることになります。これらについては、訴訟関係者の権利利益に特に配慮する観点から収録しないという考え方もあり得るところですが、同種事案において参考すべき規範が示されたり、規範への当てはめに際して考慮された重要な事実関係が明らかにされる可能性もあり、むしろ適切な権利の実現に資することとなるため、訴訟関係者の権利利益に配慮する方策を講じた上で基幹データベースに収録することが望ましいとされました。

情報管理機関は事案の内容にかかわらず必要な仮名処理を実施するほか、適切な安全管理措置を講ずる必要があるとされており、訴訟関係者のプライバシー等に対して格別の配慮を要する事案についても、一律に講じられるこれらの措置により一定の保護が図られると考えられます。加えて、この種の事案については、民事訴訟法上、住所・氏名等の秘匿制度や閲覧等制限の制度が設けられているので、それによって保護される情報について情報管理機関が取得しない仕組みを設けるべきであるとされました。営業秘密に関しても、閲覧等制限の制度では当事者が保有する営業秘密が記載・記録されている部分について閲覧等が制限され、この場合も情報管理機関は該当する情報を取得しない仕組みを構築すべきことになるため、企業の営業秘密等についても一定の保護が図られるものと考えられます。