2025/04/07

――②持続的な経済成長の実現についてはいかがでしょうか。

高藤 先述した安全・安心の確保は、日常生活を送る上で必要不可欠なものですが、同時に、豊かさを実感して、将来に希望が持てることも重要です。地域を支える基幹産業を活性化し、成長力を高めていくことが求められています。そのため持続可能な産業の実現に向けて、各分野における担い手の確保、生産性の向上に取り組んでいきます。

例えば、国民生活や社会経済を支える建設業が将来にわたって持続可能であるためには、現場を担う技能者の賃金が、優れた技能や厳しい労働環境にふさわしい水準に引き上げられることが重要になります。このため、改正建設業法に基づき、資材高騰分の転嫁対策を強化したところですが、これにより労務費へのしわ寄せ防止を図るとともに、今後、現場技能者に適正な賃金を行き渡らせるための制度の具体化を進めることで、技能者の処遇改善を進めていきます。

また、トラック運送業の取引環境の適正化や物流の生産性向上を図るため、改正物流法を円滑に施行していきます。トラック・物流Gメンの機能強化、多重下請構造の是正、物流拠点の整備、陸・海・空の新たなモーダルシフトの促進、「自動物流道路」構想の早期実現なども含め、「2030年度に向けた政府の中長期計画」に基づく物流の効率化、商慣行の見直し、荷主・消費者の行動変容を推進していきたいと考えています。

そして、生産性向上を支える人流・物流インフラの計画的・戦略的な整備や産業立地に対応した周辺インフラの機動的な整備を進めていきます。その際、近年の資材価格の高騰の影響などを考慮しながら、必要な事業量を確保するとともに、ウォーターPPPなどによる民間活力の活用なども推進していきます。

世界の旺盛なインフラ需要を取り込み、わが国企業の受注機会の拡大を図ることも大変重要です。昨年12月に策定された「インフラシステム海外展開戦略2030」では、わが国企業が2030年に45兆円のインフラシステムを受注するという目標が掲げられました。経済安全保障の観点も踏まえつつ、「質の高いインフラシステム」の普及に取り組んでいきたいと考えています。

さらには、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、GXの推進に総力を挙げて取り組むことも必要だと考えています。住宅・建築物の省エネ化、グリーンインフラの活用、次世代自動車の普及、カーボンニュートラルポートの形成、ゼロエミッション船の開発などを進めていきます。また、改正都市緑地法に基づき、都市の緑地を質、量両面で確保し、都市の脱炭素化などを推進していきます。

世界水準のデジタル社会の形成に向け、国土交通分野におけるDXを推進していくことも必要です。地理空間情報の充実や高度活用、i-Construction2.0、建築・都市のDX、交通・物流分野におけるMaaSや自動運転、ドローンなど、各分野におけるDXを推進していきます。

また、国土交通分野における行政手続きのデジタル化や、国土交通データプラットフォームやProject LINKSなどによる行政情報のデータ化、活用も進め、併せてサイバーセキュリティーも確保していきます。

【国土交通省の進める「地方創生2・0」】

――石破政権においても看板政策の一つに掲げられる地方創生。では③地方創生2・0についてお聞かせください。

高藤 石破総理が今年の施政方針演説において、「『楽しい日本』を実現するための政策の核心は、『地方創生2・0』です」と発言しています。当然、国土交通省としても、「地方創生2・0」の旗のもと、総合的に取り組んでいきます。

まず、国土形成計画のもと、「新時代に地域力をつなぐ国土」の実現に向け、「シームレスな拠点連結型国土」の構築を図ります。二地域居住などの促進により地方への人の流れを創出・拡大し、「地域生活圏」の形成を通じた地域課題の解決と地域の魅力の向上などを推進していきます。

次に、地域活性化の切り札、観光についてです。昨年は、訪日需要の高まりや、円安などの影響に加え、持続可能な観光立国の推進に向けて政府を挙げて取り組んだ結果、訪日外国人旅行者数や消費額の回復が急速に進み、観光は力強い成長軌道に乗っているものと受け止めています。地方部での滞在を促進するためのコンテンツ造成や持続可能な観光地域づくりなどを推進し、2030年訪日外国人旅行者数6000万人および旅行消費額15兆円を目指していきます。また、オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた取り組みの支援、観光地・観光産業における人材不足対策などにも取り組んでいきます。

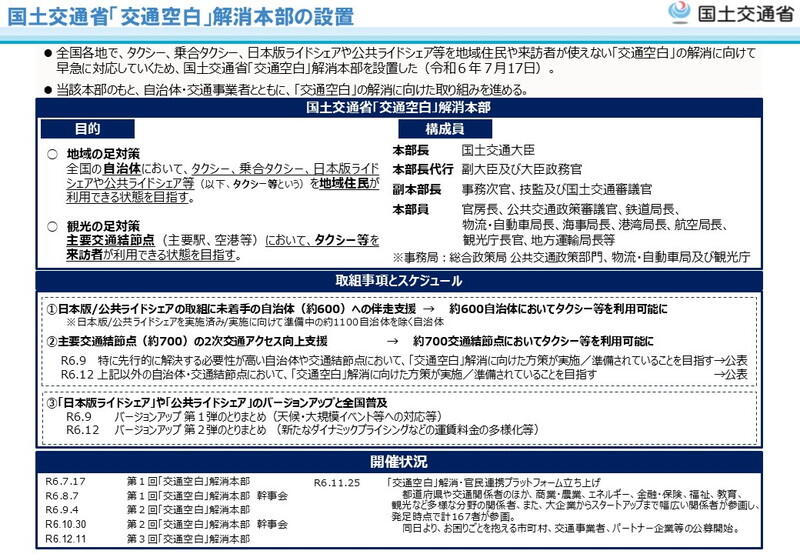

また、地域交通は、買物・医療などとともに日常生活に不可欠なサービスとされており、まさに地方創生の基盤です。一方、地域交通を取り巻く環境は、人口減少・少子高齢化や運転者の不足などの影響により厳しい状況にあります。このため、全国で地域住民や観光客がタクシーなどを十分に活用できない「交通空白」の解消に向け、昨年7月に設置した「国土交通省『交通空白』解消本部」のもと、自治体や交通事業者などと連携するとともに、「地域の足」「観光の足」確保にスピード感を持って取り組んでいます。この結果、全国の自治体で公共ライドシェアや日本版ライドシェアなどの「交通空白」解消のツールが着実に浸透してきました。さらに、11月末には「『交通空白』解消・官民連携プラットフォーム」を発足させ、官民関係者が幅広くかつ強固に、全国各地の課題解決に取り組む体制も整えました。「交通空白」解消の取り組みはまさにスタートラインに立った段階であることから、令和7年度から9年度までの3か年を「交通空白解消・集中対策期間」と定め、「交通空白」解消の取り組みをさらに強力に進めます。デジタル技術も活用し、地域のあらゆる関係者が参画した連携・協働の取り組みを進め、地域交通の「リ・デザイン」を全国的に展開していければと考えています。

これらに加えて、稼ぐ力のあるコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりや地域資源の活用を含めた持続可能な都市再生の推進を図るとともに、官民が連携して遊休公的施設の活用を図るスモールコンセッションの推進や、誰もが安心して暮らせる住まいの確保などに取り組んでいきます。

――災害対策から復興支援、また社会資本整備にくわえて国(まち)づくりと多くの施策を進める国土交通省。最後にこうした施策・取り組み実現に向けた意気込みや思いをお聞かせください。

高藤 国土交通省は、国民の皆さまの命と暮らしを守り、わが国の経済や地域の生活・生業に直結する大変重要な分野を、陸・海・空にわたり幅広く所管しており、その使命と責任は重大です。

一方で、この幅広い所管業務に適切に対応することができるよう、私が現在勤務する本省だけでなく、ブロックごとに地方整備局や地方運輸局が存在し、各地にその事務所や出張所が存在するなど、現場力を発揮する体制がしっかりと構築されています。

今後の施策や取り組みの実現に向けては、現場の声に丁寧に、そして誠実に耳を傾け、国民の皆さまのニーズをしっかりと捉えながら、国土交通省の「現場を持つ強み」と「幅広い所管分野間の連携による総合力」を最大限発揮し、全力で、着実に成果をあげていきたいと考えています。

――本日はありがとうございました。

(月刊『時評』2025年3月号掲載)