2025/01/16

次に、具体の政策として、能登半島地震への対応を含め上下水道の地震対策についてお話ししたいと思います。

今回の地震では、最大で約14万戸が断水するなど、上下水道施設に甚大な被害が発生しました。水道管路の被害率は、阪神・淡路大震災や熊本地震と比べても能登地方6市町は高い数値となっています。すでに耐震化していた施設ではおおむね機能が確保できたものの、いわゆる〝急所〟と呼ばれる基幹施設で耐震化されていない施設等が被災したため復旧の長期化を招き、9月初旬段階でも未だ700戸ほどが復旧できていない状況にあります。

地震発生時には、まだ国土交通省は水道行政を所管していない段階でしたが、発災当初から水道に対してもしっかり対応しようということで、厚生労働省と連携し水道支援のため現地に職員を派遣して復旧対応に当たりました。

現地での復旧手順としては、避難所となっている学校や病院、市役所など、最初に復旧を図るべき重要施設を事前に設定して、上下水道で工程調整を行い、水道と下水道をセットで復旧させることに取り組みました。水道、下水道のいずれか一方が欠ければ水が使えない、ということを強く意識して対応したものであり、災害対応として組織的、計画的に行ったのは今回が初めての事例だと思います。

水道管の復旧にあたっては、地中の管路を掘り起こして漏水個所を順次補修していますが、これでは時間と労力がかかります。そこで、可能なところは、路上に仮設配管を転がす形で通水の復旧を図るという手法を積極的に導入し、復旧の早期化と作業の効率化に取り組みました。

給水車で水を供給する応急給水については、従前より実施体制がタテ割りで自衛隊等との横の連携がなかったことから、今回は現地対策本部において関係各機関の情報を共有・調整する体制を初めて構築しました。これにより活動の重複や逆に給水が行き届かない支援先等を生むことなく、効率的かつきめ細やかな応急給水が可能となりました。さらに浄水施設が被災したため、代替として可搬式の浄水装置を活用しています。そのほかトイレカーやランドリーカーなどが活躍したことも特記事項です。これらの実績をもとに、政府全体で可搬式設備の整備を進めていこう、という方向になっています。

また、国交省のTEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)が市町支援チームを編成し、各被災市町への定期訪問を実施し、復旧状況や課題把握など緊密なコミュニケーションを取ったことも特筆すべき活動ではないかと思います。

令和7年度概算要求においては、上下水道の急所施設、重要施設に接続する管路等の整備を支援する制度を要求しています。耐震化の推進に関しては、今回の地震を踏まえて全国の自治体における上下水道の耐震化状況の緊急点検を実施しているところであり、点検結果を踏まえて今年度内に上下水道耐震化計画を策定していただくこととしています。また、能登半島をフィールドとした、分散型システムなど新たな水道技術の実証事業を行うべく、革新的技術実証事業についても要求しています。人口減等に直面する中、今後の全国における持続可能な上下水道システムの構築に向けた新技術を能登から発信したいと考えています。

料金改定に向けた環境づくり

人口減少時代を迎えた現在、持続可能な上下水道は未来に向けた大きなテーマとなります。料金収入をもって事業を行う水道は、人口が減れば収入も減る、という構図になります。相反して設備の老朽化は年々進むため、収入が減りながら更新費用がかさんでいくという難局に直面しています。現実として管路の経年化率は右肩上がりで上昇しつつ、管路の更新率は右肩下がりを描いています。道路であれば利用状況などに応じ橋梁の集約・撤去も可能ですが、水道の場合はどこかが空き家になったからといって水道管を撤去することはできません。末端の家に引き込むための管を維持する必要があります。

必要な更新費用を確保することがまず重要ですが、厚生労働省時代の試算によれば、年間5000億円ほど不足しているとされています。既に小規模な事業者では水道料金だけでは事業経営が困難な場合も多く、自治体の一般会計、すなわち料金以外の財源で補填しているという状態です。また水道の料金改定は法律の規定により議会を通す必要があるため住民の負担を増すような政治的決定を下しにくく、従って水道料金を容易に上げることもまた困難です。

こうした背景をもとに国土交通省では、料金改定をより行いやすくするための環境づくりを進めているところです。例えば課題を抱えた水道事業体を〝見える化〟して、自治体トップの方々が現状把握や改善の必要性を認識できるよう促すなど。先達の努力の結果として、われわれは蛇口をひねればいつでも水が飲める状況にありますが、いま決断を逡巡すると次の世代の市民生活に影響が生じる、との意識を持っていただけるとありがたいですね。

また、上下水道に携わる自治体職員数も漸減を続け、どちらもピーク時に比べ約4割減少しています。そこで、担い手の確保と効率的な管理を実現するため、広域連携や官民連携の推進を図っています。近年新たに「ウォーターPPP」、すなわち10年契約で民間に性能発注し、維持管理と施設更新を一体的に進めるというスキームを導入しました。現在、ガイドラインの整備、検討会の開催、導入検討経費の支援などを通じて、取り組みの芽を育てているところです。同様にDXも進める必要があります。AIを活用した管路劣化診断やスマート水道メーターの活用等のほか、愛知県豊田市では人工衛星で漏水を検知するシステムを取り入れるなどの先行事例もありますので、これらを積極的に推進していきます。

新たな概念「流水総合水管理」の導入

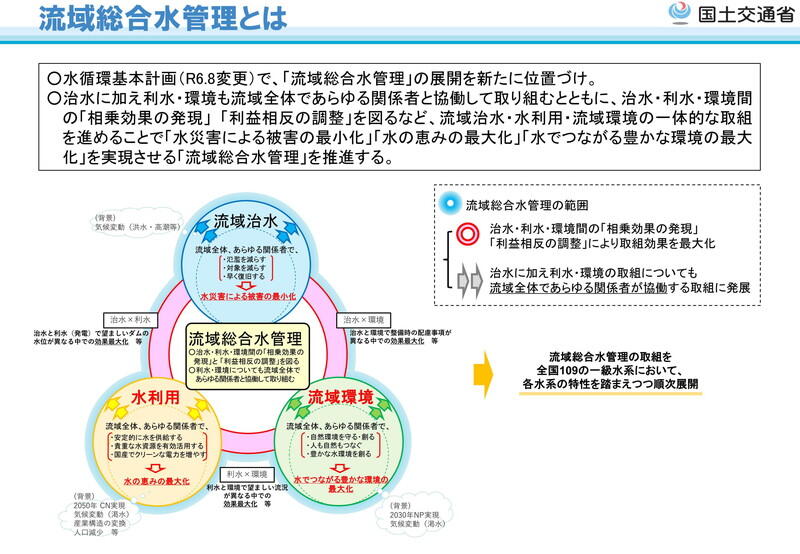

もう一つ、本年夏に水循環基本計画が見直され、そこに「流域総合水管理」の展開が新たに位置付けられました。既存の流域治水の取り組みに加え、水利用や流域環境にも流域全体で取り組む考え方を適用し、分野横断的に関係者が連携して総合的な観点から流域管理を行おうという考え方です。水道にとって重要なポイントの一つが上流取水、つまり上流から下流までのどこで水を取水し利用すべきか、という問題です。

例えば神奈川県相模川流域では、河川流量の多い下流に設けた河口堰から取水していますが、この方式ではポンプにより再度上流に水を送り返す必要があります。日本の電力使用量の1%弱を水道事業で消費しており、電力使用量の節減は水道経営にも効果があるだけでなく、脱炭素化にも貢献することとなります。このような中、相模川流域では、人口減少を踏まえた水道施設配置の最適化を実施する際に、取水位置も河川上流に切り替えることを検討しています。国土交通省内で河川部局に働きかけを行い、上流取水を実現しやすくするような環境づくり等の支援を行っていくことが、われわれの役割となります。

下水道の話としては、海域に放流する処理水がきれいすぎる、栄養分が少ない、ということで、漁業関係者からの要請として窒素、リンを高い濃度で放流してほしい、という話があります。水をきれいにすることを行動原則としてきたわれわれにとっては、なかなか悩ましい話ではありますが、時代の要請を踏まえて、より高度な処理水管理を行っていくということで取り組んでいるところです。「能動的運転管理」と称していますが、豊かな海の再生や生物多様性保全の観点から、例えばノリの養殖が盛んな瀬戸内海では冬場は栄養塩類の濃度を高く設定して放流し、赤潮が発生しやすい夏場は従来通り処理をきちんと行うなどの運転管理を図っています。そのほか下水処理過程で生じる汚泥をバイオマス燃料として再利用したり、リンを回収して肥料に活用しようという新たな取り組みにもチャレンジしています。いずれもコスト抑制や販路開拓など、サプライチェーン全体を視野に入れつつ、取り組みを進めています。

最後に水道水質の問題で最近話題になっているPFOS・PFOA(有機フッ素化合物)への対応です。これらは現在輸入・製造が禁止されていますが、過去に製造・利用されたものが環境放出されたまま分解されず、水道水に混入し健康被害につながるのではないかと懸念されています。水道水質基準については、今回の水道行政移管を受けて環境省が担当することとなっており、現在検討が進められていますが、国土交通省としては、全国の水道事業体を指導・監督する立場から、環境省と連携し、安全安心な水道水を供給できるよう、基準超過の場合の対応について助言するなど、混乱がおきないように丁寧に対応していくこととしています。このように、上下水道をめぐる社会・環境変化により、対応すべき課題や求められる役割もまた多様化しています。水道と下水道はいずれも市民生活に不可欠であり両輪です。課題に対しても市民目線、利用者目線に立って、上下水道一体でより良い政策の展開を図っていきたいと考えています。

(月刊『時評』2024年12月号掲載)