2025/01/16

長年、各官庁に所管が分かれていた上・下水の水道行政が、この春、国土交通省に統合された。これまで水道行政に求められてきた機能が時代・社会の変化により新たな役割を求められるようになったためだ。同時に、人口減時代の中、水道が抱える課題もまた多い。国民生活の最たる基盤インフラである水道を、どう維持・存続し活用の方途を図るのか、初代上下水道審議官に就任した松原氏に展望を語ってもらった。

上下水道審議官 松原 誠氏

Tweet

整備過程を異にする水道・下水道

本年4月、厚生労働省、国土交通省にそれぞれ分かれていた水道、下水道の所管が水道水質基準関係を除き国土交通省に一本化されました。そこでまず上下水道行政のこれまでの流れを振り返ってみたいと思います。

日本は水道水をそのまま飲める世界的に数少ない国とよく言われます。これは確かにその通りで、わが国の水道技術の高さを証明していると思います。もう一つ、日本では水と安全はタダ、ともよく口の端に上るところですがこちらは全く事実と異なり、現場の方々の多大な労苦の上に安全な水の供給が実現できているのです。こうした点の理解促進にも、もっと努める必要があると認識しております。

水道の普及は高度成長期の人口増に対応し、各都市が独自に整備を進める形で進展、現在では普及率ほぼ100%に達しています。一方、下水道は国の主導あるいは強力な支援の下で整備が図られ、汚水処理の普及率は30年ほど遅れて水道を追いかける形となり、現在約93%です。若年世代においてはほぼ、生まれたときから上下水道があって当たり前になっていると思いますが、これまでの整備についてはそれぞれ背景、性格、財源を異にしてきました。

所管省庁については、昭和の初期まで水道・下水道はともに内務省が所管し、その後、厚生省、建設省が設置された後は、両省に水道課がおかれ共管してきました。それが1957(昭和32)年、いわゆる水道行政3分割が行われ、厚生省は水道と下水道のうちの終末処理場、建設省は管きょを主体に下水道を所管することとなりました。今回の水道行政移管は水道行政3分割から実に67年、それだけ大きな行政機構の再編であると言えるでしょう。

上下水道のそれぞれの予算(国費)を比較すると、前述の通り水道はこれまで自力で建設が進んできたこともあって下水道に比べると予算額がはるかに小さく、水道が補正予算込みで約700億円であるのに対し、下水道は同6000億円弱となっています。2001年当時から比べると、公共事業予算の減少に連動して、下水道は約2分の1、水道予算は約3分の1にまで減少しています。一方で、建設投資額としてはどちらも年間1兆5000億円ほどであり、水道、下水道の財源構成が大きく異なっていることがわかります。

地方整備局で水道行政を担当

水道、下水道とも、時代に応じて行政ニーズが変遷してきました。近代水道の端緒は、コレラの流行への対応であり、その後戦後復興に伴う水道の整備普及、人口増加に伴う水需給のひっ迫への対応、安全でおいしい水の供給を経て、現在では人口減少社会における施設の老朽化対策等、水道の持続可能性を図ることが主要な行政課題となっています。つまり、右肩上がりの時代は水量、水質の確保に重点が置かれてきましたが、現在は、水道をいかに次の世代につなげていくかが問われています。

こうした背景の下、未曽有の国難の中で、2022年6月の新型コロナウイルス感染症対策本部において、厚生労働省における感染症対応能力を強化することとあわせて、生活衛生関係の組織について、一部業務の他府省庁への移管を含めて組織の見直しを行うことが決定されました。この方針に従い政府部内での検討が行われ、同9月には水道設備・管理行政の国土交通省および環境省への移管が決定された、という次第です。方針決定の約1年前、21年10月には和歌山市の六十谷水管橋が崩落し、約6万世帯が一週間の断水を余儀なくされる事態が発生しています。このような事案も水道行政の所管を国土交通省に変更する背景の一つとなっているのではないでしょうか。

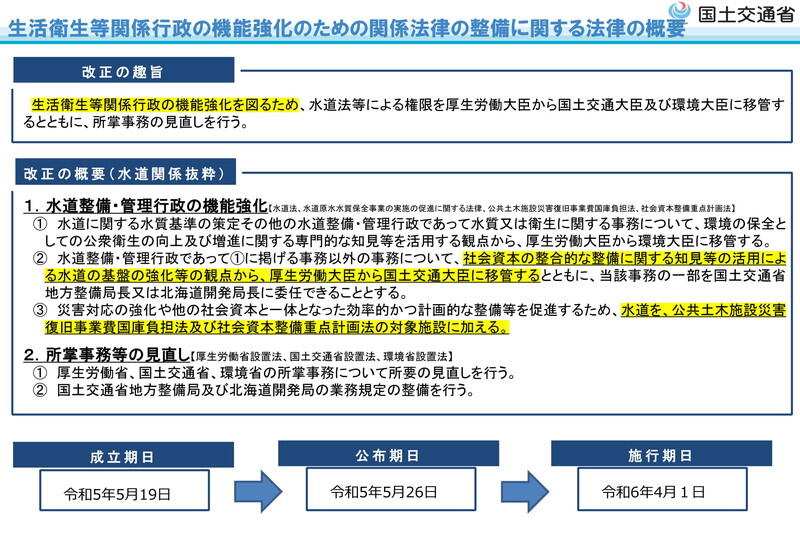

翌23年に「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」が成立、移管準備チーム設置、予算要求、組織要求等のプロセスを経て、本年4月に水道行政が国土交通省へ移管されました。この法律では、社会資本の整備に関する知見等の活用による水道の基盤強化の観点から水道行政を国土交通省に移管するとされており、これまで厚生労働省が築いてきた土台の上に、国土交通省の強みであるインフラ管理の視点を加えることにより、より強靭で持続可能な水道を目指していくこととしています。

また、この法律により、水道を公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の対象施設に加えることとされました。従前、水道は負担法の対象ではなく、災害復旧における国庫負担率が他のインフラと比べ低い状況でしたから、水道関係者にとって極めて大きな前進です。本年1月の能登半島地震は法施行以前の発災でしたが、法施行時と同様の国庫負担率を適用することが認められました。移管前ではありますが、移管の成果が現れた事例となりました。

また、この法律では大臣の権限の一部を地方整備局長に下ろすとなっています。厚生労働省には地方整備局のような地方支分部局がないので、やろうと思ってもできなかったわけですが、水道行政についても、他のインフラと同様に国の職員が地方でしっかりと公共団体とコミュニケーションをとってやっていくということを示しています。地方整備局の存在は平時だけでなく災害時においても大変大きなものであり、強靭な水道を構築していく上で重要な部分であると考えています。

国土交通省の組織としては、本省については、これまでの下水道部を発展的に改組して、3課1官体制の上下水道審議官グループを設置しました。また地方整備局等には河川部に水道係、下水道係を設置するとともに、国土技術政策総合研究所にも新たに水道研究室を設置しました。