コロナ感染拡大で、医療はどのような事態に直面したのか。当時、混とんとした状況の中で、「どこで診てもらえるのかわからない」「病床数は豊富なはずなのになぜ医療がひっ迫するのか」「ワクチン接種が遅れ、開発もできなかった」といった指摘が多く寄せられたように思います。これらの中で、「なぜ病床確保が困難だったのか」について当時の状況をひもといてみたいと思います。

まず、日本の病床ですが、実は日本の病院の約8割を民間病院が占めており、人口1000人当たりの病床数は確かに欧米より多いものの、病床当たりの医師・看護職員数はむしろ欧米より少ないという実態があります。つまり臨床スタッフの密度が薄く、例えば米国と比べればマンパワーの密度は5分の1程度にしかなりません。

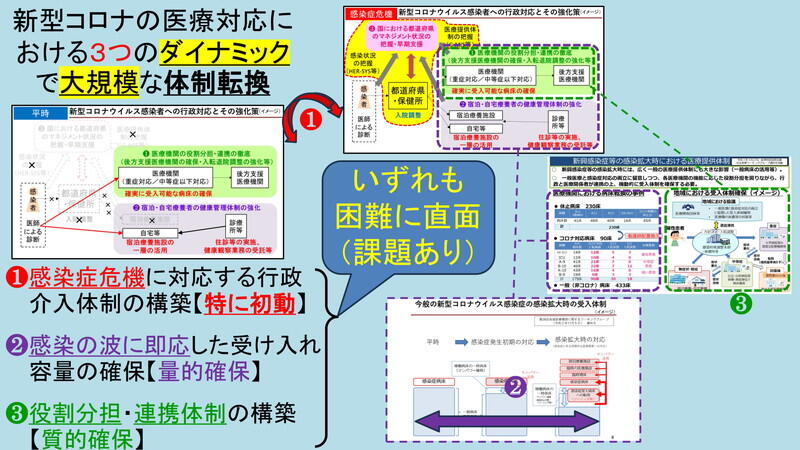

平時のこのような状況の中で、新型コロナパンデミックにいきなり突入したわけですが、新型コロナ医療は、通常医療よりもさらに多くの医療人材を必要とするため、新型コロナ対応のためには、通常の医療資源を再配置する必要がありました。その理由を具体的に見てみると、コロナ感染者と他の患者とで、病床はもちろんスタッフも分け、しかも全身防護服を着たスタッフに資材を渡すための緩衝エリア、すなわち清潔区域から準汚染区域を通って汚染区域に行くという二重構造での運用が求められました。仮にコロナ病床を90床つくるとすると、一般病床にして230床分のスタッフが必要になる、という非効率な運用を余儀なくされたのです。しかもコロナ病床はすぐ満床になるので、果てはホテルのベッドまで動員するという、平時にはない極めてダイナミックなオペレーションを、感染の波がくるたびに、年に2回は繰り返すことになり、医療現場には相当な負荷がかかりました。

また、感染症法上の患者さんの取り扱いが通常の医療とは大きく異なるため、患者さんの流れとともに、行政の体制も大転換が必要になります。感染症法上の2類相当の感染症は感染者が発生すると、診断した医師と治療隔離する医療機関の間に都道府県庁と保健所が介在して、患者当人の希望に関係なく、入院や自宅待機・ホテル療養などの対応が差配されます。しかも当初は、感染者の移送に救急車は活用できなかったため、患者移送の手配一つとっても県庁・保健所のアレンジが必要でした。

このようなパンデミックのオペレーションは、県庁の職員をはじめ誰にとってもほぼ初めての経験でしたので、感染拡大の初動対応で試行錯誤の状態となり、つまずいてしまった、というのが大きな反省点です。

これらをまとめれば、感染症危機において、特に初動となる行政介入体制の構築、感染の波に即応し変動する受け入れ容量の確保、役割分担・連携体制の構築と差配、いずれの点でも困難に直面したと言うべきでしょう。

医療提供の数値目標と事前協定の締結

今回の経験を踏まえ、次のパンデミックを見据えた医療体制の再構築が必要だと私は考えています。そして、その前提として、平時から指摘され取り組んできた、医療人材の育成・確保、医療施設の適正配置・連携推進、医療情報の利活用の推進等の取り組みが、次のパンデミック時にも有効に機能することが不可欠です。具体的には、地域医療の偏在解消、かかりつけ医や紹介型外来など機能分化の推進、オンライン診療の浸透などが、パンデミック対策の推進により効果を発揮するということなのです。

このような既存の取り組みを前提としつつ、今回のパンデミックを経て、より浮き彫りになったことは、医療は国民生活に欠くべからざる社会インフラだということです。この視点から、感染症対処能力の強化や医療DXの推進等、社会インフラとしてより一層の強靭化が求められている。例えば、発熱した患者さんを医療体制全体としてどのように受け止めるのか、システム全体として考える必要があります。個別の施設で感染者を受け入れることができない場合はあるでしょう。しかし、だからといって診察を拒否して終わりではなく、近隣の対応可能な医療機関を紹介する仕組みが構築されれば、社会インフラとして機能することになります。また、今回のパンデミック時のように、感染症法上の届け出で膨大な数の感染者が発生したとき、その届け出をFAXで送信している実態が批判を受けました。回線がパンクする上、データも電子化されず活用が困難です。こうした医療DXの遅れを挽回することは、パンデミックが一段落しつつある今こそ急務です。

このような社会インフラとしての強靭化推進を前提として、パンデミック時の対策強化には、先程も触れましたが、感染症法をはじめ各種の法改正が必要になりました。感染症の発生・蔓延時における保健・医療提供体制の整備等に関連して感染症法、地域保健法、健康保険法、医療法等を、機動的なワクチン接種に関する体制の整備等に関連して予防接種法、特措法等を、水際対策の実効性の確保を目指して検疫法等、それぞれ法律の改正案を速やかに提出、国会審議を経て制度改正を行いました。

そしてこの制度改正で、都道府県が定める予防計画に沿って、都道府県と医療機関等が病床や発熱外来等に関する協定を締結する仕組みが創設され、特定機能病院や地域医療支援病院等には、感染症の発生・蔓延時に一定の医療提供を担う義務、その他の病院についても協定締結を含めた都道府県医療審議会における協議が規定されました。

そして都道府県が、パンデミックに備えた具体的な医療提供体制に係る数値目標を掲げて、各医療機関に実施を要請しています。例えば、第一段階として発生の公表後1週間程度から3カ月までの間、全国ベースで入院患者数約1・5万人、発熱外来患者数約3・3万人に対応できるよう病床約1・9万床、発熱外来約1500機関を確保することを目指すものです。次いで第二段階として発生から3~6カ月までを想定し、病床約3・5万床、発熱外来約5300機関、さらにその後の3カ月で病床約5・1万床、発熱外来約4・2万機関の確保という二段構えの体制整備を想定しており、実現に向けて各都道府県に対し医療機関との協定締結を促しています。

付言すれば、先程も触れましたが、長年推進が叫ばれながら遅々として進まなかった医療DXに、コロナ禍の経験を踏まえた今、本腰を入れて取り組んでいます。オンライン資格確認や電子カルテ情報の標準化、診療報酬DX、医療ビッグデータの利活用等が今後大きく進展することが期待できます。特に診療情報の共有化に関しては、2030年までに患者さん本人の同意の下、主要病院で共有するよう期限を切って取り組むこととされています。

地域医療構想と働き方改革

従来からの取り組みである医療提供体制改革も、さらに推進する必要があります。まずは、地域医療構想推進についてですが、日本の都市部では今後、高齢化の進展に伴い入院医療の需要が2035~40年以後にかけてピークを迎えます。しかし、高齢化が進展しても疾患や治療内容により、その需要の変化はさまざまで、例えば大腿骨骨折の入院件数は手術件数と合わせて大きく増える一方で、消化器悪性腫瘍の入院・手術の双方ともそれほど伸びない、と推計されています。特に入院医療施設である病院の設置は、土地の確保、建物・高額機器の整備、そして要する医師・従事者の確保など、大規模で長期的な負担を伴う投資です。つまり今後の医療需要を分析し、将来需要にマッチした医療提供体制の整備が求められるのであって、仮に需要と提供体制のミスマッチが生じたら、地域にとっては長期に及ぶ大きな損失となります。

これは入院に限らず、在宅や外来についても同様ですが、外来はほとんどの地域で既にピークアウトしていると考えられる一方で、在宅は全国的にみても2035年以後に需要が最大化する見込みとなっています。このような在宅医療需要の増大を前提とするならば、対応するかかりつけ医機能をどう整備するかが問われることになります。

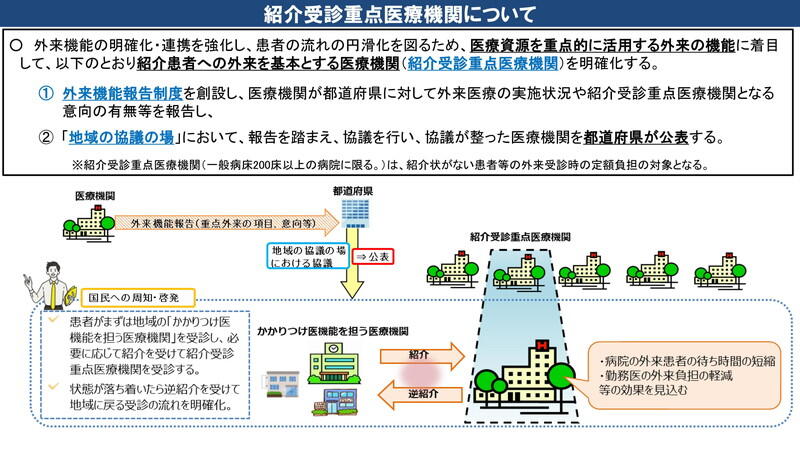

このため、外来医療体制の体系的な整備が急務であり、まずは外来機能報告制度を創設、紹介患者への外来を基本とする医療機関(紹介受診重点医療機関)やかかりつけ医機能を担う医療機関を明確化することとし、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況やこれらの医療機関となることの意向などを報告し、「地域の協議の場」において、これらの報告を踏まえて協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が住民に対して公表する、という仕組みの構築を目指します。

さらに、感染症有事への対応として、サージキャパシティの確保が大きな課題となりますが、この前提として考える必要があるのは、医療機関における働き方改革です。医療従事者の労働現場が過酷でブラックだとよく指摘されますが、勤務医について言えばまさにその通りで、これは少々古いデータですが、全ての雇用者について一週間の労働時間の実績から、60時間を超えるものが全体の11・8%となっているところ、職種別では医師が37・5%で最も高い割合となっていました。中でも長時間労働が深刻な外科、産婦人科、小児科、救急科の分野は若い医師が行きたがらず、人手不足が深刻化、さらなる長時間労働に陥ってしまう、という悪循環になっています。

平素の労働環境を一般的な水準で維持し、いざ緊急事態のときに頑張ってもらう、こういう体制を構築しないと、ただでさえ過重労働のところへさらに緊急対応を求めても医療従事者は身動きできません。長時間労働の是正が叫ばれてきた運送業や建設業の労働者とともに、この4月から勤務医についても働き方改革が完全施行されました。