2025/04/17

周知の通り、2008年から行われた三菱スペースジェット(MSJ)の開発は、23年2月に中止が決定しました。わが国単独の完成機事業が中止になったことにより、産業規模拡大の機会が失われたことは非常に残念です。

主たる要因としては、

1)安全認証プロセスの理解・経験不足により設計変更等を繰り返し開発が長期化したこと

2)それに伴い主要装備品のほとんどを海外に依存していたため事業コストが増大したこと

3)コロナ後、MSJの機体サイズであるリージョナルジェット市場が急激に縮小し、事業性が毀損したこと――等が挙げられます。

つまり、開発から15年が経過する中で、想定以上に開発に時間とコストが増大した一方、市場が縮小し、事業として収益化の目途が立たなくなったというのが実態です。

また国の政策としても、初期の研究開発のみならず長期的にサポートしていく視点が必要で、今後の教訓にできればと考えています。これまで官は主に研究開発段階に重点を置き、その後のモノづくり、顧客・市場展開は民間に委ねる傾向にありましたが、自動車と異なり航空機は海外に完成機メーカーがあるため、国内で磨いてきたシーズを海外のメーカーが活用する段階まで官民ともに伴走していかないとなかなかメーカーと連携できない。つまり研究開発レベルを超えてシーズをコンセプト段階から実装段階まで官民一体で取り組む体制が不可欠です。さらに言えば研究開発・モノづくり・サービス市場参入まで一気通貫で携わらないと稼げる産業構造に変わっていきません。

とはいえ、MSJ開発への挑戦により、TCの取得は目前だったこともあり、完成機事業への経験やノウハウ、試験データを習得・獲得しました。これらが散逸する前に、航空機産業のさらなる成長へと結実させていくことが重要だと捉えています。一方で、現状、コロナ後の市場では、欧米ともに十分なサプライチェーンを擁しておらず、この点に日本の強みを生かす余地があります。それ故、信頼できる部品の提供能力を高めながら、その地位に安住することなく、それをレバレッジとして航空機開発の上流から参画することが重要です。

これらの経緯を踏まえ、産業構造審議会ではわが国の航空機産業が目指すべき方向性として、

①主体的かつ継続的な成長を実現するためには完成機事業への参画が不可欠であり、これを目標として掲げる。

②民間航空機事業のコアコンピタンスであるインテグレーション能力を磨き、完成機事業において主導できる領域を得ることで、既存の産業構造か

らの脱却を進める。

③今後獲得すべき能力を見極めつつ、わが国の強みを生かし、完成機事業に向けてステップバイステップでポジションを高め、自立的に付加価値

を獲得できる産業構造に変革していく。

④航空機開発・製造が本質的にグローバルな体制で実施されるものであることを踏まえ、今後、完成機事業の経験を有する者とこれまで以上に踏

み込んだ国際的な体制構築を図っていく

という四つのポイントが示されました。

その上で、ボリュームゾーンである単通機市場への参入と、新技術をもってインテグレーション領域に参画可能なカーボンニュートラル市場に参入するという二つのパスを登りながら、最終的には完成機市場でボリュームゾーンを獲得していく、これが現在、われわれが描いている航空機産業戦略の要点となります。

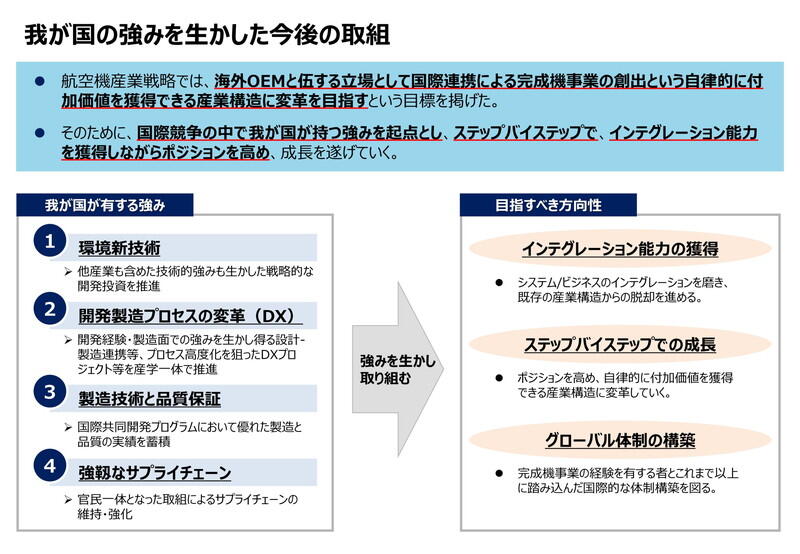

戦略を実現するための、四つの強み

この戦略を実現するための日本の強みを、もう一度整理してみましょう。まずは日本の環境技術です。SAFや水素技術等はもちろんですが、特に炭素繊維複合材の技術は非常に優れています。これらの技術を次世代機体に反映できる点が日本の大きな強みです。次いで、デジタル化です。ボーイング社もエアバス社も、設計から製造まで一貫したデジタル基盤を構築するに至っていません。そこでその実現に向けたパートナーとしてものづくり基盤を担う日本は最も近いポジションに位置しています。三番目は製造技術と品質保証です。ボーイング社との半世紀を超える関係の中で、信頼性あるモノづくりを実現してきたのは日本だけです。現在、欧米では、製造能力のランプアップに苦慮しており、日本の信頼性ある製造ラインを使って世界のサプライチェーンを補完している状態です。四番目、それをバックアップしているのが日本の強靭なサプライチェーンです。コロナ禍以後、このサプライチェーンを維持していくためにさまざまな政策リソースを投入し、サポートしてきました。それが今まさに日本の強みになっています。

実は、信頼性あるモノづくりができることへの日本の付加価値が再評価され、今世界で急速に注目を集めています。しかし、それを基盤としながら、次のステップに上っていくことが重要です。例えばカーボンニュートラルの技術を使って、どのように新しい機体を開発していくのか、デジタルを駆使して設計とモノづくりをどう融合させていくのか、つまり強みを生かしてどういう付加価値領域にステップアップしていくのかが大きなテーマとなります。

その場合、並行してルールメイキングにも注力していかないと欧米に伍していけません。つまり技術開発を行いながら、その実証に向けては基準案策定・国際標準化への取り組みを進めていく必要があります。この点、経産省と国土交通省で連携しながら脱炭素の新技術官民協議会を立ち上げ、米国最大の標準化団体(SAE)と連携して脱炭素に関する新しい標準づくりに参画しているところです。現在、日本の強みである電動化、水素、軽量化・効率化における国際標準を進める方向で、SAEと協力覚書を締結するに至りました。ルールメイクにもしっかり参画してまいります。

またデジタル化に関しては、経済安全保障重要技術育成プログラムにおいて、航空機の設計・製造・認証等のデジタル化を一つのプラットフォームで実現できないか、実証に取り組んでいます。大手重工各社にも参画していただき設計と製造を同時に行いながら、日本のモノづくりが海外のOEMにも乗るようなプラットフォーム構築に向けて、議論を始めたところです。

さらにコロナ禍以後、航空需要が減退する中で人材や技術等、製造基盤の維持を図るため、半導体や医療機器などの他産業への新規参入を支援し、航空機サプライチェーンを維持するよう、事業再構築補助金を設けています。これまで計12回の公募において、航空機案件計443件を採択してきました。

今年から三年間が、〝勝負の年〟

また、2022年に成立した経済安全保障推進法において、特定重要物資として航空機の部品が指定されました。特に特定国に依存している、あるいは今後依存する恐れが高いものとして、大型鍛造品、CMC(セラミック複合材)およびSiC繊維(炭化珪素繊維)、炭素繊維、鋳造品、スポンジチタンの五つが挙げられています。これら部素材の安定供給の確保を図るため、総額744億円の予算を措置し、設備投資・技術開発・認証取得に取り組む企業に対して基金による助成を実施しています。

実際にロシアのウクライナ侵攻後、それまでロシアが高い生産能力を有していたチタン合金・ニッケル合金の鍛造品が供給途絶リスクにさらされるようになり、米国の相談を受けて、代わりに日本でチタン合金・ニッケル合金の大型鍛造品サプライチェーン強靭化を支援しました。新規需要を取り込むことで安定供給のみならず、コスト競争力ある形でグローバルサプライチェーンに参加できた好例となっています。

その他、いわゆる〝空飛ぶクルマ〟に関して、技術開発とともにその後のマーケット競争の激化を見据え、これも国土交通省と共同してマーケット開発を進めていくことを構想しています。〝空飛ぶクルマ〟市場は2040年に1兆5000億ドルと推定されることから、日本としてもこの開発をリードしていきたいと考えています。

まとめとして、今後もわが国の強みを生かしていくためには、

①インテグレーション能力の獲得し、既存のサプライヤーや下請産業構造からの脱却を進める。

②ステップバイステップの成長。ポジションを高め、自律的に付加価値を獲得できる産業構造に変革していく。

③グローバル体制の構築。完成機事業の経験を有する者とこれまで以上に踏み込んだ国際的な体制構築を図る。

これらが目指すべき方向性として航空機産業戦略に明記されました。

そのためにも前述の通り、単通機市場をはじめとするボリュームゾーンにおける成長と、カーボンニュートラル等新たな市場における成長、の2本柱が不可欠です。新型単通路機は2035年あたりにサービスが開始されると目算されていることから、逆算して25~27年ほどの間に、どこまで日本が新型単通路機に貢献できるか、技術と生産能力を提示する〝最後のチャンス〟だと想定されます。また脱炭素の流れに沿って新たな市場も年々成長していくことでしょう。それ故、今年からの3年の間にいかに新たな航空機市場を主導する2本柱を旗頭として高めていけるか、この3年間がわが国航空機産業における勝負の年だと思っています。そしてそれをわが国は勝ち抜いていけると私は考えています。

(月刊『時評』2025年3月号掲載)