2025/03/24

――24年6月には、「繊維産業におけるサステナビリティ推進等に関する議論の中間とりまとめ」(以下、中間とりまとめ)が示されましたが、どういった議論が整理されたのでしょうか。また、その後の進捗についてお聞かせください。

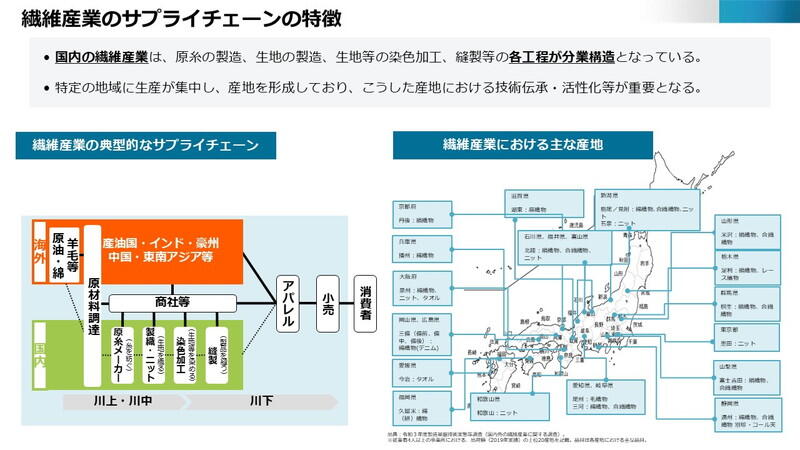

髙木 「繊維ビジョン」では、2030年を目標年に、繊維産業の方向性を取りまとめましたが、今回、それに続いて2023年11月から24年6月まで繊維産業小委員会を開催し、「繊維ビジョン」に基づく形でサステナビリティへの対応や人材確保・取引適正化への対応、そして繊維産地におけるサプライチェーンの維持に向けた取り組みの方向性という三つに焦点を絞って、具体的な施策について検討してまとめられたものが「中間とりまとめ」と「繊維製品における資源循環ロードマップ」です。

「中間とりまとめ」や「ロードマップ」の説明の前に、環境配慮に関する国外の政策動向について触れておきますと、特に欧州において法令の整備が進んでおり、24年2月にはEU委員会でグリーンウォッシュを禁止する規定が採決されました。これは各国や公的機関による承認済みの認証スキーム以外で優れた環境パフォーマンスを主張することを禁止するというもので、例えば企業は根拠無く「環境にいい商品です」といって販売することができなくなりました。また同年5月には欧州理事会で「エコデザイン規則(ESPR)」が採択されました。本規則では、繊維製品を含むEU域内市場に流通するほぼ全ての製品のエコデザイン要件について、将来的にデジタル製品パスポート(DPP)を通じた消費者への情報提供の義務付けや未使用製品・在庫の廃棄を禁止するということが盛り込まれているため、われわれとしても今後の動向に注視しているところです。

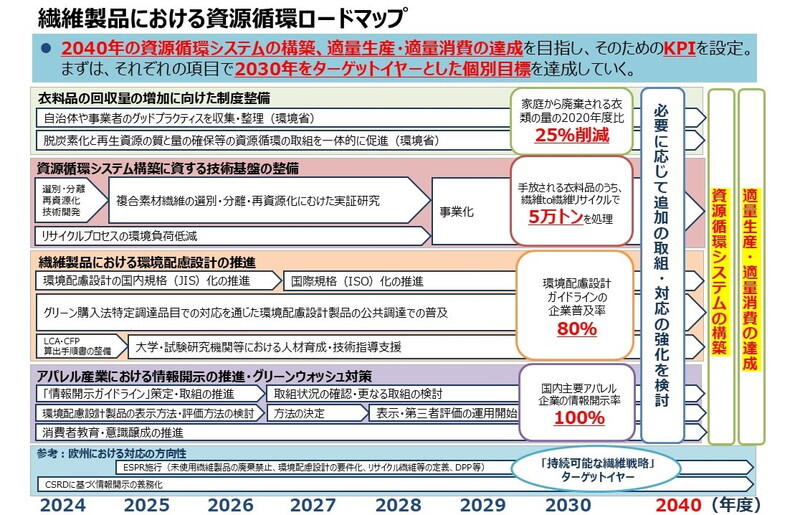

こうした状況に対する取り組みとして「中間とりまとめ」や「ロードマップ」を策定しました。ロードマップでは、「2040年の資源循環システムの構築、適量生産・適量消費の達成を目指し、そのためのKPIを設定。まずは、それぞれの項目で2030年をターゲットイヤーとした個別目標を達成していく。」として、項目には、①衣料品の回収量の増加に向けた制度整備、②資源循環システム構築に資する技術基盤の整備、これには先述した繊維to繊維も含まれています。③繊維製品における環境配慮設計の推進、④アパレル産業における情報開示の推進・グリーンウォッシュ対策――があります。

なかでも③の繊維製品における環境配慮設計の推進では、24年3月に「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」を策定、④のアパレル産業における情報開示やグリーンウォッシュ対策では、24年6月に「繊維・アパレル産業における環境配慮情報開示ガイドライン」を策定し、業界や企業に積極的な活用を促しているところです。こうした環境整備をしていくには、国内の関係省庁(環境省や消費者庁など)と密に連携しながら進める必要がありますし、先述したEUの制度との整合性も重要になります。

――「中間とりまとめ」では、人材確保に向けた対応についても触れられていますが、この点についてはいかがでしょうか。

髙木 繊維産業では、現時点でも1万8000人ほどの外国人技能実習生を受け入れていますが、過去、一部の企業で法令違反が行われたことなどもあり、特定技能制度の対象外になっていました。そこで繊産連とわれわれで繊維産業技能実習事業協議会をつくり、繊産連の非加盟企業に対する働きかけを強化してきました。これは同連盟に加盟していない企業が約7割もいる中で、どうしても目が届きにくくなるため同協議会を設置することで非加盟企業に対してもリーチできるような体制を整えてきたという背景があります。

その結果、24年9月末から追加要件を課すことで繊維産業も特定技能制度の対象に含まれることになりましたので、近いうちに特定技能外国人を受け入れる繊維事業者が出てくると思います。

他方、特定技能外国人の受け入れに際しては、追加の4要件を課しており、要件の一つに、国際的な人権基準に適合して事業を行うこと、具体的には第三者による監査が求められます。本要件については、経産省としても繊維産業の監査要求事項や評価基準として「JASTI(Japanese Audit Standard for Textile Industry)」の策定について検討を進め、本年度内の運用開始を目指しているところです。

また24年の法改正により技能実習制度が見直され、27(令和9)年度から育成就労制度の運用が開始されることになりました。特定技能の要件なども踏まえながら、技能実習制度からの移行を円滑に進められるように関係省庁と連携しながら制度設計を検討していきたいと考えています。

――「繊維ビジョン」に盛り込まれた「繊維産地のサプライチェーンの維持」の取り組みの進捗はいかがでしょうか。

髙木 24年10月に繊維産地におけるサプライチェーン強靱化に向けた対応検討会を立ち上げ、これまでに3回、検討会を開催しています。検討会では、産地の抱える事業承継や人材の確保などの課題を整理するとともに、産地製品の価値向上・ブランド化や海外展開に向けた取り組みなど前向きな発展モデルについて議論を深めています。これも今年度内に取りまとめを行うことを予定しています。

――繊維分野ではさまざまな施策、取り組みが進んでいるわけですね。しかし冒頭触れたように生活製品課では繊維以外にもさまざまな分野への取り組みが進められています。近年の動向として触れておきたい取り組みなどがありましたらお聞かせください。

髙木 そうですね。生活製品課では繊維以外にも皮革や日用品、住宅関連産業なども所管していますが、その多くが繊維と同じく地場産業であることから抱えている課題も似たものになります。ファッション・アパレルという比較的大きな出口がある繊維と異なり、他の産業は規模もニッチですが、サステナビリティに関するテーマやそれをコストではなく価値や強みに変えていくという点では共通点があるので、繊維分野の先行的な取り組みを横展開することも可能ではないかと考えています。

繊維産業以外の取り組みとしては、現在、皮革産業分野でも産業振興・発展に向けたロードマップを新たに策定しようとしています。原皮のなめしから鞄や靴などの製品に至るまでサプライチェーンの長い皮革産業は川上と川下の関係性が他産業に比べて希薄です。産業競争力の強化やサプライチェーンの安定性を考える上では、皮革関係事業者の連携を深めるとともに、商社や百貨店、ブランド力を持つユーザーの声も聞きながら議論することが重要です。そうした関係者を一堂に会してロードマップ策定に向けた検討会を昨年11月に設置して議論を進めています。こうした取り組みを通じて、日本の皮革産業を盛り上げていきたいと考えています。

また、産業振興とは異なりますが、近年頻発する地震や水害などの災害時の物資供給支援も重要な役割です。能登半島地震の際には、関係省庁・自治体と連携し、仮設トイレや毛布、ストーブなど避難生活に不可欠な物資をプッシュ型で支援しました。いつ何時発生するか分からない災害被害に備えて物資供給にかかる在庫や調達方法の確認を行い、常時緊張感を持って対応します。

――サステナビリティと同様にサプライチェーンの強化も産業においては重要というわけですね。では最後に繊維産業の発展に向けた取り組み、施策実現に向けた思いや意気込みなどについてお聞かせください。

髙木 繊維産業をメインでお話しすると、内外の環境変化が激しく起こっている状況ですので、中長期的に産業構造や事業者意識の改革が必要と思います。先述したサステナビリティ確保のための資源循環システムの構築や特定技能制度をはじめとした外国人材の適正な活用、取引の適正化、サプライチェーンの維持・強靱化に向けて、中小企業・小規模事業者を含む繊維産業全体で、他の産業にも参考になる先進的な事例となるような取り組みを進めていくことが重要になります。また、これはコストではなく価値を生み出す競争力強化の一環であることを理解していただくことも大変重要な点だと考えています。

できれば川中産業といわれる撚糸や染色、織物などで産地における好事例を創出し世界に発信したり、川下の縫製・アパレルでも日本の強みを生かしていく、それぞれの可能性や多様性をもっと発信できるのではないかと思っています。既に一部の海外ブランドから産地企業に対するアプローチが増えつつありますが、産業振興を図る上で、グローバル市場の開拓は外せないテーマになっています。よって、地域や産地ブランドの強みをどうPRし、海外で認知されるかがますます重要になってきます。今治のタオルが代表例ですが、岡山のデニムや和歌山のニット、奈良の靴下など多くの産地・産品がまだまだ日本には多くあります。産地のもつ高品質な材料を、これまで培ってきた高い技術で製作された製品であれば海外でも十分に勝負できます。地域イベントや観光とも連動したオープンファクトリーなどで実際に作っているところを見せることも効果的なPRになると考えています。打ち出し方や発信方法を考えるのはデザイナーやクリエイターの力を借りて、クールジャパン戦略とあわせて出口を探っていけば、日本らしく産地や製品に光が当たるような、ビジネスの好循環がつくれ、地方創生にも資すると思いますし、そのためにこれからも全力で努めていきたいと思っています。

――本日はありがとうございました。

(月刊『時評』2025年2月号掲載)