2025/03/24

繊維・アパレル、皮革、住宅設備や日用品など、われわれの日常生活に密接に関連する製品について業種横断的な政策を推進している生活製品課。産業全体が抱える課題である人手不足はもちろん、環境対応に向けた産業構造の転換による影響は決して小さなものではない。特に繊維産業においては、近年、欧州でのサステナビリティ対応の流れが著しく、それに対応するべく2022 年に策定された「繊維ビジョン」実現に向けた取り組みのほか、産業振興に向けたさまざまな施策を進めている。では、大きく変わりつつある繊維産業の現状と具体的な施策・取り組みにはどういったものがあるのか、そして今後の展望について経済産業省生活製品課の髙木課長に話を聞いた。

製造産業局生活製品課長 髙木重孝氏

Tweet

繊維産業を取り巻く現状

――繊維や皮革、住宅建材、家具、生活・スポーツ用品など日常生活に密接に関連する製品について、業種横断的な政策を進める生活製品課。なかでも繊維分野においては「2030年に向けた繊維産業の展望(以下、繊維ビジョン)」(2022年策定)をはじめ、さまざまな取り組みが進められています。では改めて、わが国繊維産業を取り巻く現状についてお聞かせください。

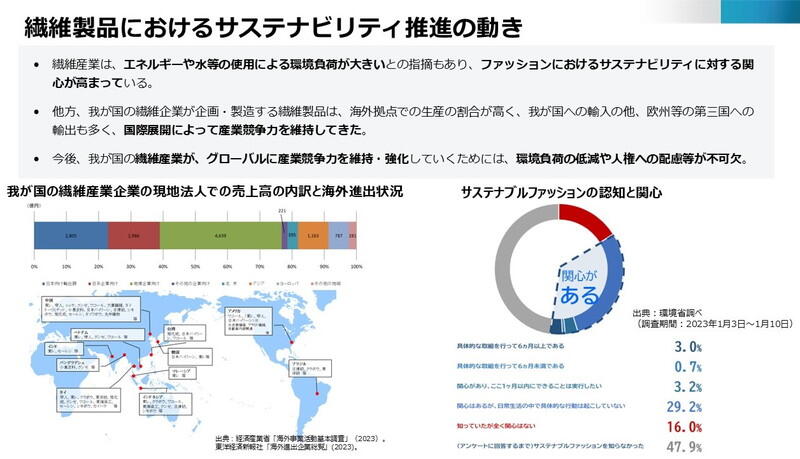

髙木 繊維産業の現状についてですが、最も大きく動いているものの一つとして挙げられるのが、欧州をはじめとした各国での繊維産業におけるサステナビリティ革命といえるような動きです。一部のアパレル企業では、先行的に環境や人権などに配慮した製品づくりに向けた取り組みが進められています。また国内においては、市場規模そのものが縮小傾向にある点については抗いようのない事実ですが、今後も日本の繊維企業がグローバルに産業競争力を維持・強化していくためには、欧州同様、世界的な潮流である環境や人権への配慮といったサステナビリティへの対応は不可欠といえます。

そして、日本の繊維産業の特徴ですが、原糸や生地の製造、染色加工に縫製など、さまざまな工程が分業体制になっている点が挙げられます。これは強みでもありますが、各繊維産地において、それを担っているのは多くが中小企業、あるいは小規模事業者であり、彼らの高い技術力により高品質な製品がつくられてきた歴史があります。しかし、そうした強みも足元では従業員の高齢化や人手不足、新型コロナウイルス感染症の経済的なダメージ、かねてからのアパレルの生産拠点の海外移転による需要減といった課題を抱えています。こうした影響により、サプライチェーン上のチョークポイントを失うといった事態も発生しており、結果として事業継続が困難になるといった企業も出てきています。

直近では、中小事業者のみならず大手企業が繊維事業から撤退するといった発表もされている状況ですので、サステナビリティに加え、サプライチェーンリスクへの備え、あるいは対応が非常に重要になってきています。

「繊維ビジョン」実現に向けて

――では産業構造の変化への対応、あるいは課題解決に向けて、これまでどういった取り組みを進めてきたのでしょうか。

髙木 2022年4月に「繊維ビジョン」が産業構造審議会:繊維産業小委員会で取りまとめられました。これは2030年における繊維産業のあるべき姿に向けて幾つかの、大きくは二つの政策を示したものになります。まず一つ目は、新市場開拓のための繊維分野の政策です。具体的には、新たなビジネスモデルの創出、海外展開による新たな市場の確保、そして技術開発による市場創出――になります。そして二つ目がビジネスの前提となる横断分野の政策として、先述したサステナビリティの推進やデジタル化の加速が位置付けられています。

では、これらのビジョンに沿ってわれわれが何をしてきたかですが、ビジネスモデルの創出では、繊維企業を中心に多様なステークホルダーが結び付くことを目的とした「ファッション・ビジネス・フォーラム」や「繊維産地サミット」などを開催。海外展開による市場獲得としては、JETRO(日本貿易振興機構)が行っている「新規輸出1万者支援プログラム」への参加を促しています。また技術開発においては、「繊維to繊維」のリサイクルやスマートテキスタイルといった方向性を取りまとめた「繊維技術ロードマップ」を策定し、技術開発予算による支援を行ってきました。さらにサステナビリティの推進として、環境配慮設計のためのガイドラインに加え、主体的な情報開示のためのガイドラインを策定し、それらを踏まえた「繊維製品における資源循環ロードマップ」を策定しています。また日本繊維産業連盟(以下、繊産連)において、ILO(国際労働機関)と協力して「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」を策定したところです。

最後にデジタル化についてですが、中小企業政策の一環として事業再構築補助金やIT補助金による支援を行い、優れた取り組みを行う企業に対しては、「次代を担う繊維産業企業100選」に選出して周知していく、というのがこれまでの取り組みです。