2025/03/17

――変革する自動車産業、そして産業振興に向けた経済産業省の施策・取り組みの内容と今後の方向性についてはいかがでしょうか。

伊藤 基本的な方針は先述したように、多様な道筋、いわゆる「マルチパスウェイ」を追求していくことになります。その中でどういった手法を講じていくかですが、それがグリーン、GX分野の切り口になってきます。

まずEVについてですが、本分野でも日本が競争力を強化していくためには全固体電池のような次世代電池、次世代モーターなどに対する技術開発を着実に行っていく必要があります。さらに蓄電池の製造能力を国内で確保する、サプライヤーの電動化対応に向けた対策を講じるなどが重要になります。また国内のEV市場を確立していくためには、普及への課題になっている車購入時の負担の軽減と充電インフラの充実は重要になりますので、本年度の補正予算にも計上していますが、価格に対してはクリーンエネルギー自動車の購入補助を、そして充電インフラ充実に向けた補助を用いて取り組みを進めていく予定になっています。

そして内燃機関の分野でも勝利していくためにも合成燃料の開発支援や水素に対する支援なども行っていますが、こうした一連の取り組みがGX分野における重要な施策になっています。

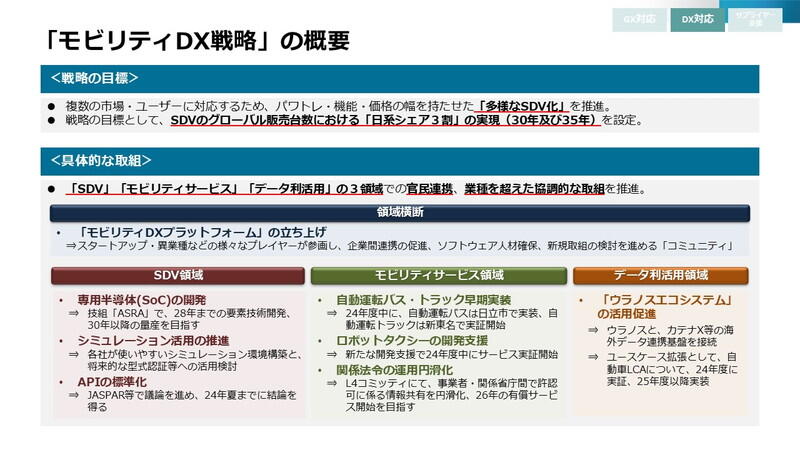

デジタル分野については、2024年5月に「モビリティDX戦略」を政府で取りまとめ、SDV化が進行する中、デジタル分野でどうやって日本の競争力を維持・強化していくかについての戦略を立てました。

この戦略では、2030年と35年においてSDVのグローバル販売台数における日系シェア3割を目標に設定し、それに向けてさまざまな施策を導入していくこととしています。施策の領域としては、①SDV領域、②モビリティサービス領域、③データ利活用領域――の三つがあり、それぞれの分野ごとに取り組みを進めているところです。

これまでの自動車は比較的、競争領域は多く、協調領域は少ない傾向にありましたが、SDVにおいてはソフトウェア開発の重要性が非常に高くなり、それに対する投資も莫大なものになります。そのため生成AIの活用やシミュレーション開発環境、高精度3次元地図や車両・走行データ(データ基盤)などは協調領域として実施していくことが望ましいということになります。

協調領域の中にはソフトウェア人材の確保もありますが、デジタル分野においては既存の自動車関連産業人材と全く異なる専門性が求められますので、スタートアップをはじめ、大学や研究機関などのアカデミア分野の人材も必要になってきます。そのため、こうした多様な分野のプレイヤーが参画し、企業間連携や新規取り組みのコミュニティの場となるプラットフォーム「モビリティDXプラットフォーム」を昨年立ち上げました。

昨年末の補正予算では自動運転の実証支援も措置していますので、こうした各種取り組みを進めながら、GXとDX、それぞれの分野における取り組みを着実に進めているというのが現状になります。

――変革にあわせて、さまざまな取り組みが進められているわけですね。では、そうした施策、取り組み以外に触れておきたいテーマなどがありましたら、お聞かせください。

伊藤 足下での大きな課題としては、米国の第2次トランプ政権における関税政策がどうなるかという点があります。昨年トランプ氏はメキシコやカナダに対して、不法移民や麻薬流入問題などを理由として25%の関税をかけると発言したり、BRICSのドルを基軸通貨から外す動きに対しては100%の関税をかけて対抗すると発言しています。こうした関税政策がその通りに実施されるかどうかは不明ですが、日本の自動車メーカー、サプライチェーンに対してどう影響するのかについては注視していく必要があると思っています。

そして、もう一つ大きな動きとして、今、車体課税の見直しが進んでいます。そもそも車体課税については2026年4月にエコカー減税の期限が到来しますが、それまでに抜本見直しをすることになっていましたので昨年末の税制改正大綱でどういった方向性で検討していくかが盛り込まれた形になります。税制改正大綱では、取得時における負担軽減等課税の在り方を見直す、あるいは保有時について重量と環境性能に応じた負担の在り方を検討するといった基本的な考え方のもと見直しを図ることが明記されました。26年のエコカー減税期限までに結論を出すということは、本年末の税制改正大綱までにまとめる必要がありますので、各種自動車政策の推進とともに税制改革についてもしっかりと進めていかなければならないと考えています。

――自動車の変革はもちろん、産業・業界を取り巻く状況も大きく変わり始めています。自動車という概念そのものが変わろうとしていますが、自動車課として政策実現に向けた思いや意気込みについてお聞かせください。

伊藤 GXとDXの軸は非常に大きな変化であり、自動車産業の基本的構造そのものを変える可能性のある、まさに「100年に一度の大変革」だと思っています。日本の自動車産業が、その中でしっかりと戦っていけるようにしなければいけない。そしてその競争に勝っていかなければいけないと思っています。とりわけ自動車産業はこれだけ多くの雇用を生み出している産業でもありますので、しっかりと競争力を高めていくことは自動車産業だけではなく、日本経済全体にとっても非常に大きな課題だといえます。

この大きな変革の渦中にある日本の自動車産業は、しっかりと生き残り、そして成長していく必要がありますし、それは日本経済の死命を決する話にもなってきます。そのためには目標、明るい未来に向けて、あらゆる政策を動員していくことが必要になりますので、その決意をもって自動車政策をしっかりと前に進めていきたいと思っています。

――本日はありがとうございました。

(月刊『時評』2025年2月号掲載)