2025/03/17

環境対策や安全性向上に向けた取り組み、そして技術の進歩と世界的なデジタル化の流れなどを背景に自動車産業の「100年に一度の大変革期」が進んでいる。しかし変革に際しては当然、さまざまな課題、例えばBEV(Battery Electric Vehicle)シフトに対する課題や内燃機関(ICE:internal combustion engine)車との共生――なども存在する。課題解決に向けた取り組みをはじめ、当然進めていくテーマでもあるGX、DX実行に向けた自動車政策にはどういったものがあるのか。新たな段階へ進む自動車産業の現状、そして自動車政策について経済産業省自動車課の伊藤課長に話を聞いた。

製造産業局自動車課長 伊藤政道氏

Tweet

変革を続ける自動車産業、その現状

――「100年に一度の大変革期」という言葉に表されるように、自動車を取り巻く状況は大きく変わり、また現在も変化し続けています。実現に向けて進む自動運転や電動化推進への動き、新技術の確立や世界的な潮流など、わが国の基幹産業ともいえる自動車産業を取り巻く現状についてお聞かせください。

伊藤 まず、わが国における自動車産業の経済的な位置付けについて触れておきます。2023年時点で日本の主要商品別輸出額(101兆円)のうち、20%を超える22兆円を自動車産業が担っています。雇用においては全産業の約1割となる550万人、設備投資や研究開発においても製造業の約3割(設備投資:約1・5兆円、研究開発:約3・9兆円)を占めていますので、自動車産業はまさに日本の経済や雇用を支えてきた、そして今後も支えていく〝屋台骨〟、基幹産業だといえます。

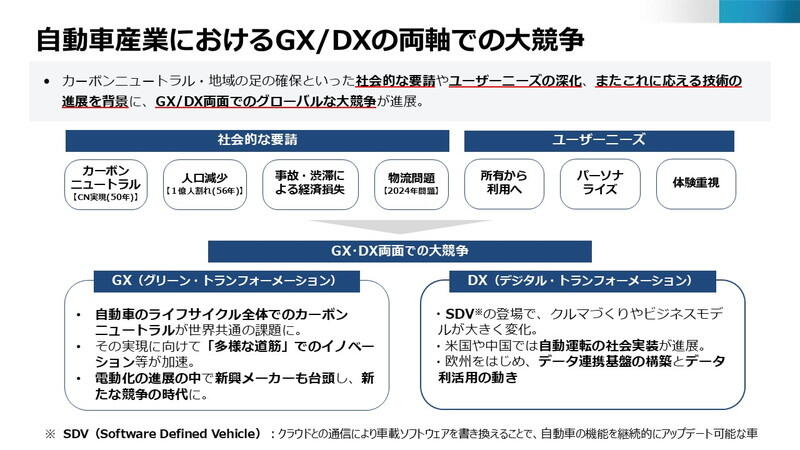

一方で、自動車産業は「100年に一度の大変革期」にあるといわれています。これは大きく二つの環境変化が起きているからであり、一つがGX、グリーン分野、そしてもう一つがDX、デジタル分野の変化になります。

まずGX、グリーン分野についてですが、これは自動車に限った話ではありませんがカーボンニュートラルをどう実現していくのか、社会全体としてどのように実現していくのかが大きな課題になっています。そうした中、CO2排出の多くのポーションを占めている分野に自動車を含めた輸送分野がありますので、自動車のライフサイクル全体でどうやってカーボンニュートラルを実現していくのかは世界共通の課題であるし、今後も課題であり続けるであろうと考えています。

そうした課題の解決に向けてイノベーションが加速する中にあって進んできたのが電動化であり、現在では、新興メーカーも台頭していています。こうしたグリーンを軸とした新たな競争の時代が到来している点が変化の一つに挙げられます。

そして、もう一つがDX、デジタル分野です。SDV(Software Defined Vehicle)もだいぶ浸透してきましたが、こうした新しい自動車の登場によって、これまでの自動車を販売し、その後はアフターサービスで収益を上げるというビジネスモデルが大きく変化してきています。さらに米国や中国では、自動運転の社会実装が着実に進展していますし、欧州ではデータ連携やデータ利活用といった動きも進んでいます。こうしたデジタル化の大波の中にあって、日本の自動車産業がどう立ち向かっていくのかが非常に大きな課題になっているというのが自動車産業を取り巻く現状、また変化だと理解しています。

――大きな変革期にある自動車産業。では、その変革によって何が変わり、また具体的にはどういった課題があるのでしょうか。

伊藤 これまでの自動車産業においては、内燃機関(ICE:internal combustion engine)車を中心とした伝統的なビジネスモデルが成立していました。内燃機関車であれば、部品点数も多く、それを支えるサプライヤーも含めた多くの関連産業の雇用も自動車産業が支え、またつくりだしていけますが、これがBEV(Battery Electric Vehicle)を含めた電動車になると、部品点数は大きく減少しますので、こうした中で産業、雇用をどう支えるかが大きい論点となります。

またBEV推進の流れが加速する中で、BEVに特化した形でのビジネスモデル、自動車づくりを構築するメーカーも出てきます。実際、テスラ(Tesla:米国)はBEV一本に特化した製造方法、さらにはサプライチェーンもそれに応じて自身で構築しています。また中国でも新興EVメーカーの台頭が言われており、伝統的な自動車メーカーが苦戦を強いられるという流れは世界的に広がっています。

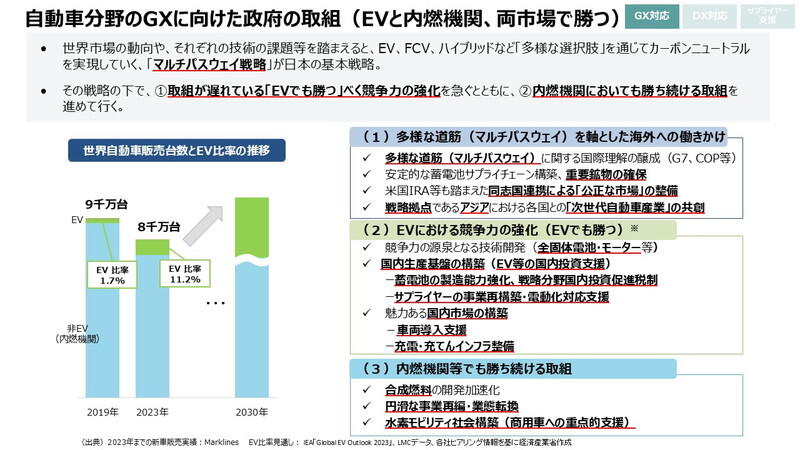

具体的な数字としてみると、グローバル市場において新車販売比率はEV(ElectricVehicle)が12%、PHEV(プラグインハイブリッド)が8%、そしてHEV(ハイブリッド)が9%となっており、EVとPHEVをあわせると新車販売の2割を占めていることになります。一方日本では、HEVが4割を超え、BEVやPHEVにおいては、それぞれが1%~2%程度しかありません。それぞれの市場で新車販売比率に占める割合は異なりますが、それでもEV、PHEVのシェアは一定のスピードで確実に広がっています。

これらの点からもグローバル市場が大きく変化していることがわかります。日本のメーカーは、これまでHEV、ICEなどの非EVを中心にシェアを確保してきましたが、2023年のデータによると非EVにおける日系シェアは30%ほどなのに対して、EVになると3%になっています。現在、EVが市場で伸びている中、必ずしも得意分野ではなかったEV分野に対して日本のメーカーがどう対応していくのかが一つ目の大きな課題といえます。

――日本が世界に誇っていたICEの技術が失われていくのは残念な気もします。

伊藤 まず考えなければいけないのは、どうやって自動車のライフサイクル全体でカーボンニュートラルを実現していくかということです。EVにリソー

スのすべてを振ることが解決策になるわけではありません。なぜならEVは確かに電気で走りますが、発電の際に発生するCO2排出をどう考えるのかなどの問題点もありますので、単にICEをBEVにすればCO2排出の問題が解決するというわけではないということです。またEVの新車台販売台数がグローバル市場で1割~2割水準で伸びたとしてもストックとしては非常に多くのICEがありますので、新車販売をEVにすればすぐにカーボンニュートラルを達成できるわけでもありません。

つまりは既存の内燃機関におけるCO2排出をいかに減らしていくか、EV以外のパワートレインをどう活用するかを同時に考えていく必要があるわけです。そのため現在、合成燃料開発の加速化やバイオ燃料の導入拡大、あるいは水素の活用など多様な選択肢を追求する施策をそれぞれ進めているところです。市場もEVだけが伸びていくわけではありませんし、技術上もEVにはEVの、内燃機関には内燃機関の課題がありますので、われわれとしてはEVとPHEV、HEV、内燃機関、それぞれの可能性や多様な選択肢を通じてカーボンニュートラルを実現していくことを国際的な場で主張してきました。その結果、少しずつ理解も得られ、単にEVに振ればカーボンニュートラルが実現できるわけではないという認識も広まってきたのではないかと考えています。