2025/03/24

――また本年9月より、化学、紙・パルプ、セメント産業などCO2排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業が開始されています。本事業についてお聞かせください。

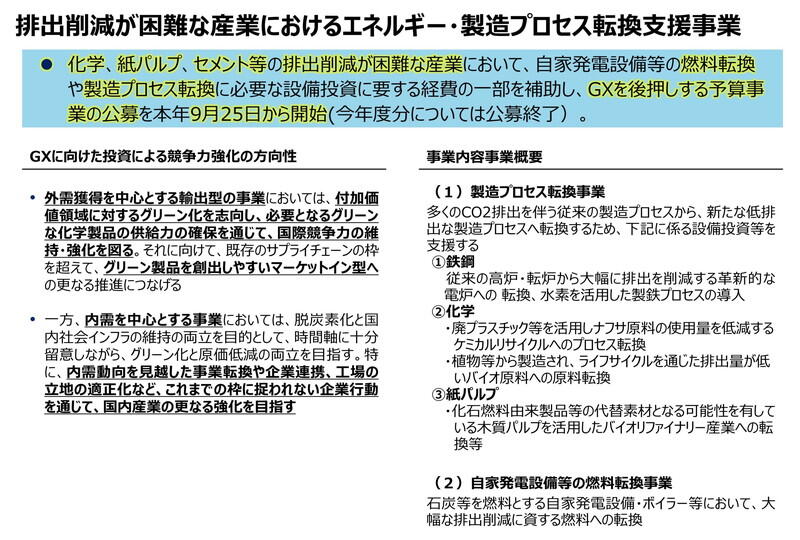

土屋 CNを宣言する国・地域が増加し、産業競争力強化・経済成長を前提として脱炭素化も実現するGXに向けた長期的、かつ大規模な投資競争が加速しています。このような背景の下、現実的なCNに向けた取り組みを推進することを通じて、産業競争力強化の支援を目的として鉄鋼、化学、紙・パルプ、セメントなどの排出削減が困難な産業において、CO2排出削減効果などの要件を満たす自家発電設備などの燃料転換や製造プロセス転換に必要な設備投資に要する経費の一部を補助し、GXを後押しするのが本支援事業になります。

本年9月より公募が開始されましたが、審査では、補助後に自走するかたちでビジネスが展開されるよう、特にグリーン化した場合の生産物のオフテイカー確保に関する戦略(サプライチェーンの強靱化を含む)、原料調達計画などを重点的に審査しています。

――産業におけるサプライチェーンの連携・強靱化が重要になると。では最後に素材産業のさらなる革新に向けた取り組み、あるいは産業の今後の展望などについてお聞かせください。

土屋 サプライチェーンの強靱化については、例えばGX投資を契機に化学業界の構造転換と脱炭素を同時に実現し、CN実現に向けて川下産業を含む日本全体のさらなる競争力の強化につなげていくことが有意です。つまりサプライチェーン全体の川上・川中・川下が、真の意味で共存共栄の運命共同体となり、GXを契機とした上流の競争力強化を皮切りに自動車や半導体産業などを含むバリューチェーン全体の価値の向上につながることが、安定供給を含めて持続的に競争力を強化していける状態の一つであり、実際、こうした動きが顕在化しつつあります。

こうした中、化学産業のサプライチェーンの多くは多層構造になっているため、川上の素材が持つ付加価値をサプライチェーン全体として認識しにくいケースもあります。そのためGX移行債の設備投資支援も契機の一つとして活用しながら、川上企業がマーケットイン型の経営スタイルに変革し、戦略的な価格設定も進めながら、サプライチェーンの強化につなげていくことが重要です。

また素材産業の競争力強化については、機能性化学品領域の勝ちパターンでもある〝顧客から最初に相談されるポジション〟を獲得することが重要になります。このポジションによって市場が求めるケイパビリティを早期に獲得・強化することで競争優位性を維持し、事業(製品)の高収益化のサイクルを回すことにつながっていきます。実際、素材メーカーがこのサイクルを経営に組み入れ、自社が持つべき商材を見極め、それ以外の事業(製品)をベストオーナーへ集約するといった検討を進め、ポートフォリオの組み換えによる構造転換を通じてさらなる競争力強化につなげていく動きも加速しているところです。

加えて、消費者や投資家など外部にわかりやすく発信すること自体も重要です。競争力の高い製品・技術を持っていても外から見て分かりづらいと適切に価値を評価されないケースも見受けられます。例えば素材メーカーの多くは幅広い商材を持つが故に成長市場への貢献度合いが投資家からは見えにくく、いわゆるコングロマリットディスカウントの課題も抱えながら、企業価値が正確に評価されていないケースもあります。企業自身の競争力・収益性向上、わかりやすい情報発信といった取り組みに対して、GXをはじめとしたさまざまな施策も組み合わせながら、引き続き、素材産業の競争力強化につなげていきたいと考えています。

――本日はありがとうございました。

(月刊『時評』2024年12月号掲載)