2024/03/06

岸田政権が掲げる最重要課題の一つ、GX(グリーントランスフォーメーション)分野で急速に環境整備・制度設計が進んでおり、脱炭素関連投資に今後10 年間で官民計150兆円を要するとの試算が示された。脱炭素社会への動きが強まる国際社会を背景にGXは日本経済の主柱になるかもしれないが、欧米への追随だけでは心許ない。官民はどのようにGXへ向き合っていくべきなのだろうか。今回、経済産業政策にもエネルギー政策にも長く携わってきた飯田局長が、日本ならではの展望と最新状況を解説してくれた。

経済産業省経済産業政策局長 兼 内閣官房GX実行推進室長

飯田 祐二氏

Tweet

世界の新たな〝ルール〟

2020年頃からの数年間で各国がGX(グリーン・トランスフォーメーション)の大胆な産業支援策を次々に打ち出したことを受け、日本でも「グリーン」をエネルギー政策・産業政策の両面で扱うことになり、現在私は経済産業政策局長であると同時に内閣官房のGX推進室長も兼務しています。

19年6月、日本はパリ協定に基づく長期戦略として「脱炭素社会」を今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指す」という目標を発表しました。それまでの80%削減目標を前に進めたので、当時は野心的な目標として受け止められましたが、数年でグローバルでのカーボンニュートラルへの取り組みが加速したため、同じ内容なら今では〝低すぎる目標〟と批判されると思います。

19年に開かれたCOP25の時点では121カ国、そして21年のCOP26では世界のGDPの90%を占める154カ国が、年限付きで温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指すカーボンニュートラルを宣言しました。私は担当者としてCOP25の現地に行きましたが、日本より取り組みが進んでいない新興国も次々と宣言しており、本当に達成できるのかと違和感を感じたことを覚えています。

従来、エネルギー政策は、「言ったことは実現する」、「できそうもないことは言わない」ということが責任ある方針と考えられてきました。97年に採択された京都議定書は、目標設定や罰則等により多くの国が離脱する中、当時の日本企業の多くは負担と努力を行い目標を達成したのです。

わが国でも20年の10月に当時の菅義偉総理が50年に向けカーボンニュートラルを目指すと宣言して、30年度までに13年度比で温室効果ガス46%削減という欧米と遜色ない野心的な目標を定めたため、国内では「高すぎる」と警戒する声もありました。

日本の気象庁も近年の猛暑・豪雨の要因に地球温暖化をあげているように、社会を持続させるには気候変動問題の解決が不可避というのは世界共通認識になっています。「できる・できない」を論じるのではなく「とにかく目標を目指して行動を起こしていく」ことが、既に世界の新たな〝ルール〟になったと言えるでしょう。

カーボンニュートラル実現にはイノベーションの実現が不可欠

以前、EUの政府幹部から「カーボンニュートラルは無制限に資金を使いさえすればすぐに実現できる」と言われたことがあります。確かに、再エネに加えて原子力・水素・アンモニアを使った非化石発電、ネガティブエミッション技術、クリーンエネルギー自動車などあらゆる可能性のある技術を資金を無制限に使って導入すればカーボンニュートラルを実現できるかもしれません。しかしながら現実的には、新たな技術が社会で普通に活用できるようになるまでには時間がかかり、足下では既存技術の導入を進めながら新たな技術の開発を進め、こうした技術を社会実装できるようにイノベーションに取り組み、実現していくことが求められます。

20年にEUが10年間で官民合計140兆円の投資計画を発表すると、米国は10年間で50兆円規模の予算を投じる「インフレ抑制法」を22年に成立させました。税額控除・補助金・融資を組み合わせた過去最大規模の支援対象は幅広く、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー(以下、再エネ)だけでなく原子力、水素、バイオマス、さらにはCCS・CCUSなどのCO2を回収し貯留するネガティブエミッション技術にも及んでおり、さらにEVやFCVなどのクリーン自動車を米国国内で組み立てると1台につき最大100万円程度の税優遇など、国内立地を優遇する措置も講じられています。事業者にとって〝美味しい〟制度で、EU域内の資本流出を警戒したフォン・デア・ライエン欧州委員会委員長が「公正な競争に対する脅威」と指摘したほどです。EUはすかさず本年冒頭にダボス会議で「グリーンディール産業計画」を発表し、手厚い産業支援の環境を整備する意向を示しました。

日本は3年ごとに政策の柱となるエネルギー基本計画を改定してきましたが、こうした期間に捉われず、情勢変化に応じて柔軟に対応する必要があると考えています。エネルギー需要も温室効果ガス排出量も、先進国では減っている一方で新興国では増えている問題や、アメリカがエネルギーを自給できるようになってむしろ輸出国となったという国際的な状況にも留意が必要です。

太陽光発電を筆頭に進む日本の再エネ

再エネはエネルギー密度が低いため広い土地を使いますが、アジアの国は欧米諸国に比較すると国土面積に対して再エネの適地が少ない傾向があり、日本も同様です。

例えば再エネ比率43%のドイツは、面積自体は日本と近いとはいえ、平地面積が日本の2倍あります。さらに日本は人口が多い上、ものづくりを軸としているためエネルギー需要が多い国でもあり、ドイツでは43%に達する発電量でも日本に当てはめれば25%程度です。ノルウェーも日本とほとんど同じ広さで、水力発電を主力にして再エネ比率が98%にまで達していますが、ノルウェーの再エネ発電量を日本の電力需要で換算すると15%程度の量となります。

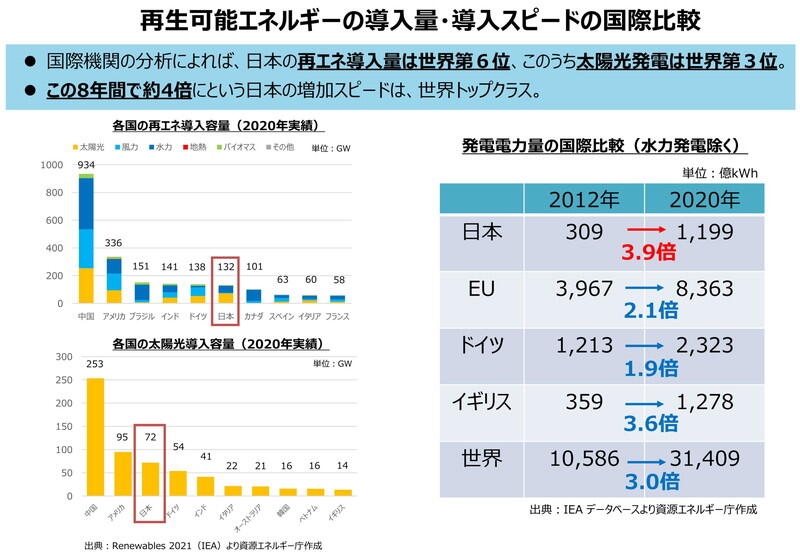

しかし決して「日本は条件が悪いから再エネ導入は進まない」と言い訳するつもりはなく、しっかり課題を認識した上で、それを乗り越えて導入を進めていきます。エネルギー基本計画にも大議論の末「再エネ最優先の原則」を明記し、文字通り優先的に政策を講じていきます。日本の再エネは20年度時点で12年度比3・9倍と世界トップクラスの増加率ですし、再エネ導入容量で世界6位、太陽光発電だけなら世界3位。面積当たりの太陽光導入量では世界一の水準です。

21年に策定した第6次エネルギー基本計画では、上述の〝30年度までに46%削減〟を見据え、30年度までのエネルギーミックス(電源構成)や需給見通しについてかなり思い切った改定を行いました。例えば省エネ量について、改定前も19年度時点での1655万キロリットルから意欲的に5030万キロリットルを目指そうとしていましたが、6200万キロリットルへと上積みしました。エネルギー効率については、EUがかなり追いついていますが、省エネはかつて日本がリードしていた分野です。住宅や主要5業種(鉄鋼業・化学工業・セメント製造業・製紙業・自動車製造業)に対し政府が目標値を示して重点的に進めていきます。

エネルギーミックスでは、30年度の再エネ比率の目標を22~24%から36~38%へと大幅に引上げ、その内訳では、30年まで時間が限られる中、設置の時間が短い太陽光発電を主力に位置付け、比率目標は7%から14~16%へと倍増させました。

太陽光発電設備は、00年頃には日本の大手メーカー数社で世界の市場シェアの半分を占める状態でしたが今では中国企業に圧倒されてしまい、国内立地でも80%程度は輸入品を使っています。ただ、例えば世界中で注目されている新たなペロブスカイト太陽電池という結晶構造の有機素材を使う技術を発明したのは日本人ですし、わが国の研究開発力は健在なので、再エネ首位の太陽光発電では特に国産技術の社会実装を強化していきたいところです。