2025/03/10

さらなるAIの進化と産業競争力の維持

2023年の時点では世界的に有名な日本のAI企業は少なく、日本語でAIを使う場合の性能ですら米国企業製AIの方が優れているとも言われていました。政府は年間1000億円規模の予算を投じて、国内スタートアップや研究者等を対象に低価格でのクラウド、データセンター利用を確保するなどの支援を行いました。もちろん、企業における投資も進んでいます。現在では日本語性能では外国製AIに引けを取らない日本製AIが複数登場しています。また、規模は大きくないものの正確な回答を行うAIや、回答の中に出典を明記できるAIなど、多様なAIが登場し、キャッチアップしています。

一方で諸外国のAIも急速な進歩を続けており、激しい開発競争が続いています。24年に入ると、テキスト中心の生成AIの進化だけでなく、画像や音声、さらには動画といったマルチモーダル(複数のデータ形式を扱う技術)の生成AIの大きな進化も見られます。テキストによる指示を基に動画を生成できるAIも登場していますし、撮影した画像に写ったものを認識・記憶するAIもあります。わが国は、ロボット、ヘルスケア、交通、防災などさまざまな分野で良質なデータを保有しており、特にこれらの分野におけるAI開発・活用では競争力を維持しなければならないと思います。AIを使えば取得するデータが増え、それによってAIの性能はさらに向上するという好循環が期待できます。

予測が難しい多様なリスク

各国も警戒を強めていますが、AIの進展に伴って犯罪が巧妙化したり、サイバー攻撃が増える等のリスクが高まっています。日本でもAIを使ってコンピュータ・ウイルスを作成する事件がありましたし、一部の国では他国にダメージを与えるための偽画像をAIを使って作成しているという情報もあり、OpenAI社はこうした悪用を防ぐためにAIの改良を行うと発表したこともあります。AIを使った詐欺や誹謗中傷、情報攪乱は増加するおそれがありますが、偽画像・偽動画はユーモアやジョークの類と実害を生む犯罪性のあるものとの境界が曖昧で、表現の自由の観点からも対策は容易ではありません。

その他にも偏見・差別の助長、雇用への影響、若者のAI依存など、AIは社会に大きな影響を及ぼす可能性があります。

2023年夏に米国の俳優組合がAI使用拡大をめぐってストライキを行い、有名な俳優の来日が中止になるといった話もありました。一方で、かつて、コンピュータ・グラフィックスが登場したときに、クリエイターの失業を懸念する声があったものの、今振り返れば、結果的に表現の幅が広がって素晴らしい作品が生み出され、新しい雇用の創出にもつながったと言えるかもしれません。AIによる変化に如何に対応していくのか、関係者による意思疎通や議論が重要です。

24年3月に厚生労働省がまとめた報告書ではAI時代に適応するためのリスキリング(再教育)の重要性が強調されました。AIが雇用を奪うデメリットだけでなく、新たなスキルや創造性を生み出すメリットにも注目していきたいと考えています。

今後は若者のAI依存症も社会問題になり得ると思います。若年層にはAIを〝信頼できる存在〟として捉える傾向があり、家庭や職場内での対話の減少が懸念されますが、リアルなコミュニケーションは防犯対策上も重要で、不足すれば詐欺などに巻き込まれるリスクも高まる可能性があります。

また、AIをビジネスに導入すれば人手不足の解消や生産性・安全性の向上に役立つ一方、万一事故が起きた時の責任の所在をどう捉えるかという議論、AIが新たな発明をした場合にその権利は誰に帰属するのかという議論、AIを使いこなせる人とそうでない人のデバイドに関する懸念など、新たな課題も浮上してきています。

AIが制御不能になるリスクに対する警鐘も国際的に広がっています。ノーベル賞を受賞したジェフリー・ヒントン博士もAIの予測不能な動作や意思決定のリスクについて警告しています。

しかし、重要なことは、リスクへの恐れから新しい技術を拒絶するのではなく、さまざまなリスクへの対策を講じて安全・安心な活用を促進していくことではないでしょうか。

これからのAI制度の在り方

日本は先進国の中ではAI活用が遅れているとの指摘があり、特に企業は慎重とも言われています。前述したようなAIのリスクに対する国民の不安も大きく、法制度が必要との意見も多く聞かれます。

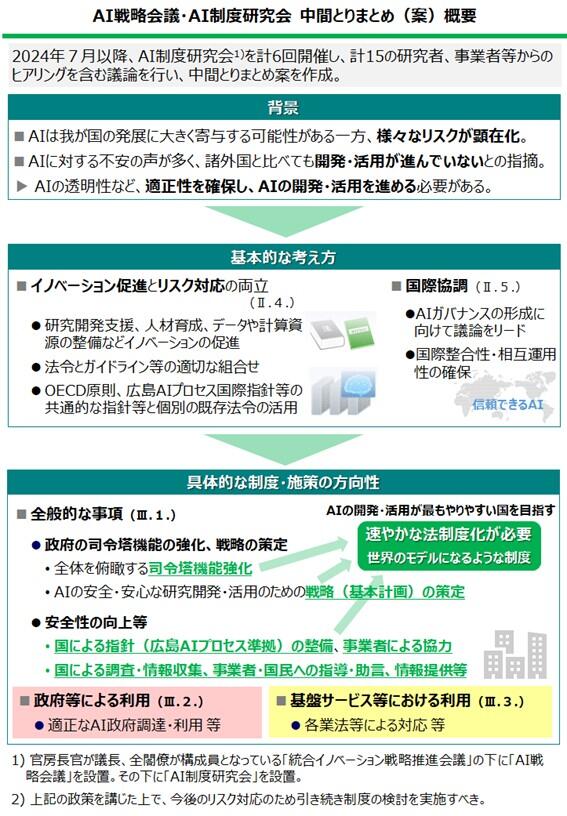

このような状況を踏まえ、政府は、2024年7月、AI戦略会議の下にAI制度研究会を設置し、法制度の要否も含め、AI制度の在り方を議論してきました。そして、24年末に中間とりまとめ案が公表されました。

中間とりまとめ案では、まず、基本的な考え方として、イノベーション促進とリスク対応の両立、国際整合性が挙げられています。

そして、具体的な制度・施策として、研究開発の推進や事業環境整備のほか、政府の司令塔機能の強化、政府による戦略(基本計画)の策定、広島AIプロセスに則った指針の整備、AI関連事業者による努力、悪質事案の調査、重要な事業者からのAIの安全性等に関する情報収集、必要な場合には事業者・国民に対する指導・助言・情報提供などを法制度によって行うべきと提言しています。

また、政府は適正な調達・利用を進めること、重要なインフラ等についてはAIの導入実態を把握して既存の業法等の体系下での適切な対応を進めることを求めています。

中間とりまとめ案では、これらの取り組みによって日本が世界で最もAIを開発・活用しやすい国となり、世界のモデルとなることを期待しています。

中間とりまとめ案は、12月末から1月中旬にかけてパブリックコメントを募っています。

石破首相は、城内大臣(科学技術・イノベーション担当相)を中心に速やかに国会に法案を提出すべく検討するよう発言しています。

広島AIプロセスを主導してきた日本が、国際指針を全面的に採り入れ、かつ、過剰な規制は避けつつも必要な対応は行い、PDCA(Plan, Do,Check, Action)を回していく法制度を構築できれば、世界のモデルとなり、世界に発信できるのではないかと思います。

(月刊『時評』2025年2月号掲載)