2025/01/21

国連平和維持活動にわが国が参画してから30 年余り。今では国際社会の一員として活動内容は多岐にわたり、これまで数々の国・地域において平和維持に向けた貢献を行ってきた。同活動は人道上の観点はもちろん、当該国・地域の安定と発展はグローバル経済を基盤とする日本の社会・国民生活においても、長期的に大きな効果をもたらすものと期待されている。今回は植草参事官に、PKO活動の現状とあらましを解説してもらった。

国際平和協力本部事務局参事官 植草 泰彦氏

Tweet

「国づくり」のサポートへ

国連PKO(Peacekeeping Operations)とは、国連が世界の紛争地域において平和を維持するために実施する活動のことです。PKOという言葉自体は既に世間に広く浸透していると感じますが、時代と共にその活動範囲や意義は変化してきました。

最初のPKOである「国連休戦監視機構(UNTSO)」が設立された1948年は冷戦時代で、紛争と言えば国家間の争いが主だったため国境沿いの停戦監視が活動の中心でしたが、冷戦終結後、その背景は一変しました。紛争の形態が多様化し、宗教対立や民族対立に根ざす内戦や、反政府勢力と現政権の対立など、関与する主体も多様化・複雑化の一途をたどりました。それに伴い、PKOの役割は停戦監視だけでなく広義の平和構築へと拡大し、具体的には文民警察の派遣や、行政支援、選挙監視、人権の保護など「国づくり」をサポートする任務を幅広く担うようになっています。

わが国がPKOに積極的に参加するようになった契機は、1990年代の湾岸戦争でした。イラクがクウェートに侵攻した際に多国籍軍が編成され、日本は多額の経済的支援を行ったにもかかわらず、人的貢献ができなかったことで国内外から強く批判を受けてしまいました。これを受けて当時国会で議論が行われ、多国籍軍に参画するための法案は廃案になったものの、その後、自国の外交・安全保障政策のためにも国際社会において人的に貢献しなければならないという認識の下、92年に「国際平和協力法」、いわゆるPKO法が制定されたわけです。

そもそもPKOの展開においては、現実的に達成可能な任務であることや、各国から集まる隊員が活動するにあたっての周辺環境の安全確保が強く求められます。ルワンダで大虐殺を止める手立てがなかったことや、ソマリア内戦からの撤退等々のケースでPKOの限界を露呈したこともあり、現在ではPKOを成功させるために不可欠な基本原則として①紛争当事者全員の同意と協力を得る、②中立的な立場を維持して一勢力に肩入れしない、③自衛および任務防衛以外で実力を行使しない、の三つが徹底されています。

その上で日本がPKO法に基づき自衛隊員を海外に派遣するためには、さらに厳しい条件をクリアしなければなりません。日本がPKOに参加する条件として①停戦合意の存在、②当事国の同意、③中立性、④必要最小限の武器使用、⑤日本が独自に撤退できること、の「PKO参加5原則」が定められています。これらの原則は憲法9条との整合性を担保するものという重要な位置付けで、一つでも達成できなければ派遣はできないのです。

国際平和協力本部は本部長を内閣総理大臣が務め、関係閣僚が参加する組織構成になっており、関係省庁が協議してから最終的に閣議決定が行われます。さらに、後方支援業務にとどまらない本体業務を行う場合には国会の承認も必要ですし、派遣が終了した際には、政府がその結果を国会に報告することも義務付けられており、慎重の上に慎重を期した非常に重い手続きと言えるでしょう。

日本のPKO参加の現場

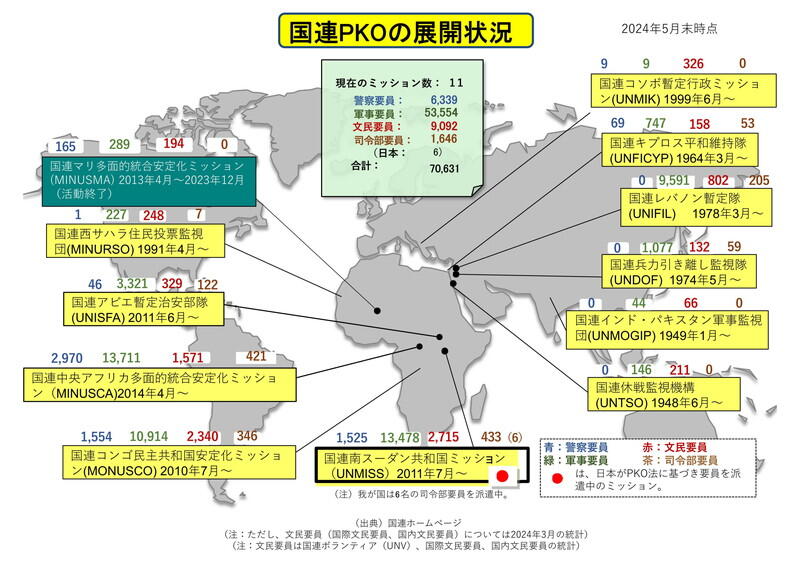

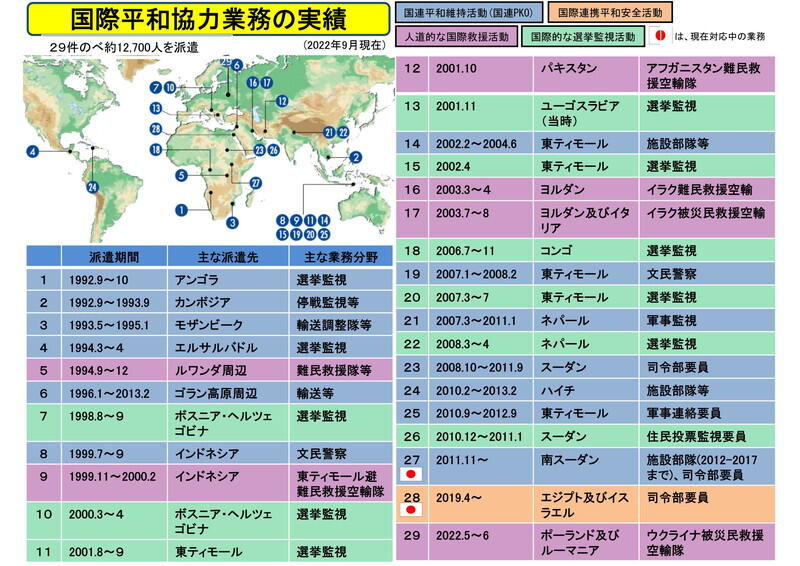

わが国は同法の成立から30年以上にわたり、国際平和協力活動のためにカンボジアやモザンビーク、ゴラン高原、東ティモール、ハイチ、南スーダンなど、これまで世界各地へ延べ約1万2700人を派遣しています。

1992年から93年にかけて行われたカンボジアでのUNTAC(国連カンボジア暫定統治機構)参加が日本にとって初の本格的なPKO参加でしたが、この時には道路や橋の修理などのインフラ整備を支援したことで日本の施設部隊の技術力が国際社会から高い評価を受け、その後の活動にも生かされてきました。

02年に独立した東ティモールでのPKOは、長期間にわたり数百人規模の部隊が派遣される大規模なものでした。私も日本隊の連絡調整要員として現地に約3カ月間行きましたが、派遣される自衛官は選び抜かれた優秀な人材ばかりで、非常に安心して業務に従事できたことが強く印象に残っています。日本はインフラ整備の支援を行うために現地へ重機や車両、ショベルカーなどを持ち込んだのですが、これらを活動終了後に現地政府に寄贈して持続的なインフラ支援として役立てられるようにしました。この譲与に当たっては現地政府と共に式典も行われましたが、技術力だけでなく相手国との信頼関係を築き、現地の社会再建に寄与できた好例だと思います。

中東のイスラエルとシリアの国境にあるゴラン高原では、日本は17年間にわたり停戦監視活動のための後方支援業務等を行いました。当時私も現地を訪問しましたが、停戦ラインの両側には地雷が残っているなど緊張感は常にありつつも、しばらくの間は〝PKOの学校〟とまで言われていたほど安定した情勢でミッションをこなせる環境でした。しかし、その後、シリアの内戦により現地の情勢が急激に悪化したため、日本は13年にやむを得ずゴラン高原から撤退したのです。やはり国際社会では常に何が起こるかわかりませんし、PKOの任務では突然の情勢変化にも柔軟に対応しなければならないと実感しました。やがて、これらの地域は落ち着きを取り戻しましたが、今度はイスラエルとヒズボラの対立関係に緊張が高まり、隣接するレバノン側の国境地帯で国連のPKO部隊であるUNIFIL(国連レバノン暫定駐留部隊)が大きな苦難を強いられています。最近ではゴラン高原の学校が空爆を受けて現地の少年が犠牲になるという痛ましい事件も起きています。中東情勢は再び一触即発の状態となっており、同地域におけるPKOの活動も新たな課題に直面していると感じます。

わが国は現在、国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に、ミッション全体を統括する司令部の要員を派遣しています。南スーダンは11年にスーダンから分離独立した新しい国ですが、独立当初から現在まで国連がこのUNMISSを組織して支援活動を続けています。日本からはかつて部隊を派遣して道路整備を行っていましたが、一定の役割を果たしたため17年に部隊を撤収し、今は司令部に6名の隊員を派遣する形になっています。現地の情勢はまだまだ非常に不安定で、外出もままならず、大使館や宿舎も厳重に警備されており、インフラも未整備な厳しい環境で任務を遂行しなければなりません。そうした中、私は今年の3月に現地を訪問して派遣された隊員たちと会う機会を得ましたが、着任してまだ日が浅いにもかかわらず、過酷な環境の中で、他国から派遣された隊員との円滑なコミュニケーションを既に作り上げており、言語面だけでなくカルチャーギャップにも適応しているのを見て、やはり自衛隊の中でも特に優秀な方が抜擢されているのだと思いました。UNMISSにおいては、この5月から日本人ではこれまでで最高位となる副参謀長というポストも得ており、日本の存在感を発揮しています。