2024/04/24

ネイチャーポジティブ、その要諦はむろん、用語としてもまだ一般社会に広く膾炙しているとは言い難い。従来型の自然保護活動とは、基本的な観点も方式も異なるこの新たな概念について、まずは概要と背景を、元・環境事務次官の森本英香先生に語ってもらった。

東海大学環境サステナビリティ研究所所長 早稲田大学法学部教授

森本 英香氏

Tweet

自然保護にフローの概念を導入

――ネイチャーポジティブという言葉、まだ一般的には聞き慣れないと思いますが、そのイメージはどのようなものでしょう。従来の自然保護活動などとは性質を異にするものでしょうか。

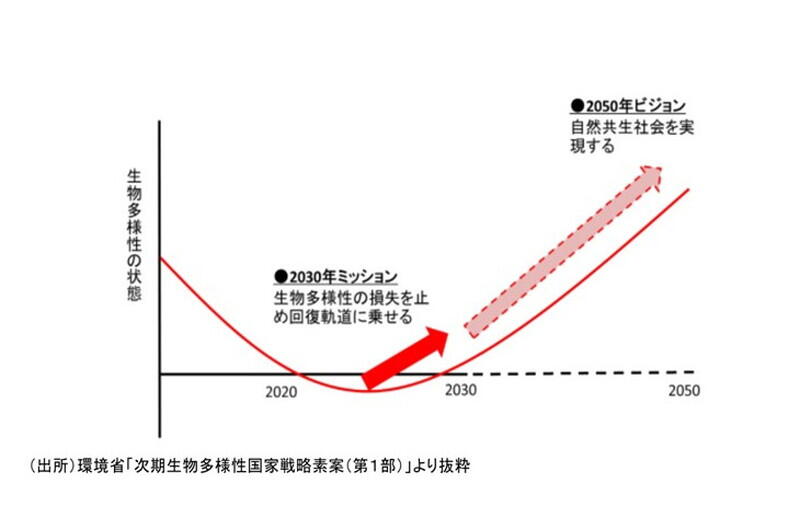

森本 ごく簡単に言えば、「遅くとも2030年までに生物多様性の損失を逆転させ回復させる」ことを目標とする活動を表しています。長年にわたる人間の経済活動で森林や生物数は減少の一途をたどってきましたが、それを食い止めなければなりません。また、公的な取り組みだけでは既に自然を守りきれなくなっています。民間の力も活用して自然の回復を図るという狙いもネイチャーポジティブにはあります。

その背景には、自然破壊が経済的損失を生むという国際的な認識の高まりが影響しています。世界経済フォーラム(WEF)によると、世界の国内総生産(GDP)の半分にあたる44兆ドル(約6600兆円)もの経済が自然に依存する。放置すれば企業は事業を継続できなくなるリスクすらある。その一方でネイチャーポジティブな経済への変革で30年に年10兆ドル(約1500兆円)の事業機会があるとも推計しています。

――これまで地球環境問題というと地球温暖化対策がまず有りきのように思われましたが、よりフォーカスする分野が広がったことになりますね。

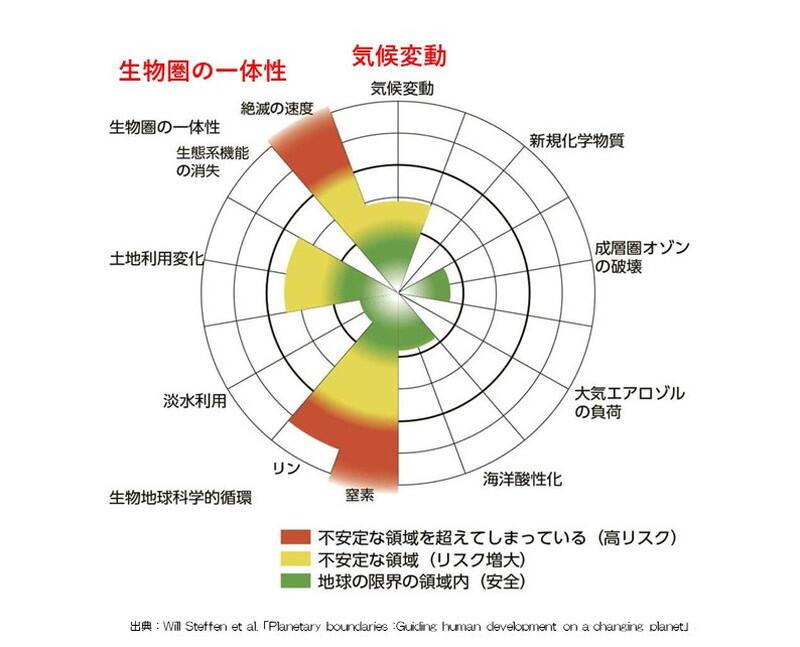

森本 人間の活動が地球システムに及ぼす影響を客観的に評価する方法の一つに、地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)という考え方がありますが、気候変動よりも生物多様性の損失の方が、人類に及ぼすリスクが高い、人間が安全に活動できる範囲を越えるレベルに達していると分析されています。こうした相次ぐ警鐘によって、リスクと同時に、逆に自然を守ることが成長につながるという認識が、経済界にも広がり始めました。

――それにしても、自然や生物を保護することが経済的利益につながるという概念は、長らく認識できないものでした。

森本 確かに、気候変動問題に比較して生物多様性の分野で、その経済的価値を示すことは積年の大きな課題でした。ストックとしての自然の価値を、経済的に表現するのは極めて難しいのです。研究はされていても実装は難しい状態でした。

ネイチャーポジティブは、少し発想を変え、フロー、つまり自然の恵みの変化に着目し、自然に対するアクションが、恵みを増やすのか減らすのか、という観点から、時限を切った目標につなげた点に大きな意味があると私は考えています。ネイチャーポジティブの根底には、1970年代に米国で公害や湿地環境取引に導入された「ノー・ネット・ロス」があるとも言われています。

TCFDに続き、TNFDの提唱

――ネイチャーポジティブが国際的に共有化された契機とは。

森本 2021年の英国コーンウォールG7サミットにおいて「2030年までに生物多様性の損失を止めて反転させるという世界的な使命にコミットする」「人々と地球双方にとって利益となるようなネイチャーポジティブを達成しなければならない」とする「2030年自然協約」に合意しています。

これに先立ちEUでは気候変動対策に大きく踏み出した19年の「欧州グリーンディール」の柱として「生態系や生物多様性の保全・修復」を掲げ、翌20年に「欧州生物多様性戦略2030」を定めています。

G7でなされた合意をもとに22年にモントリオールで開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)において、ネイチャーポジティブの考え方をベースとした「昆明・モントリオール2030年目標」が採択されました。

――自然を反転させるというのは、具体的には森林面積や絶滅危惧種の生物を増やすという活動、と捉えてよいでしょうか。

森本 はい、そのイメージでよいと思います。目標には「陸域、水域、海域の重要地域の30%を保全(30 by 30)」(目標3)や「環境への栄養分流出・農薬リスクを半減」(目標7)、「食料廃棄を半減」(目標16)のような数値目標や企業への要請が多く盛り込まれていますが、その代表的なものとして、端的に、森林面積や絶滅危惧種の減少を止めて増加に転じさせる活動全般と理解してよいと思います。

――しかしそうした活動を、企業が行うことが経済的価値につながるという仕組みが、なかなか理解されがたいのではないかと。

森本 その点が今後、ネイチャーポジティブ進展においてカギとなる部分です。

少し大きなフレームワークで考えていただくといいと思います。2010年にSDGs が採択され、15年にパリ協定が採択されました。いずれも重要なステークホルダーである企業の役割、責任というのが色濃く出ています。また、ESGも浸透し、「ステークホルダー資本主義」という考え方も勃興しています。

その背景の一つには、経済活動の基礎となる地球環境や社会の安定が棄損されれば、経済システム自体が壊れてしまう、これを回避しなければならないという危機感があります。こうした危機感は、長期投資を行う投資機関が最初に共有しました。「気候変動リスク等に関する金融当局ネットワーク(NGFS)」(全世界の中央銀行や金融監視当局で構成する組織。日本の日銀、金融庁も参加)のレポートは、温暖化の対策が遅れると2100年までに最大25%のGNPが消失すると予想しています。気候変動問題と生物多様性問題は連動しています。地球システムの棄損という問題の表面化と理解するといいと思います。

長期投資家のみならず、自然を直接に相手とする企業にとっては身近な課題です。製薬企業しかり、食品会社しかり、企業活動に自然の保全が無くては成り立たない分野は少なくありません。産業界全体としては自然の保全、生物多様性増進の重要性についての理解は徐々に進んでいると思います。

――では個々の企業に具体的なアクションを促すにはどのような対応が必要でしょうか。

森本 二つの側面があると思います。一つは危機感を共有してリスクを回避する。もう一つは、ビジネスチャンスとする、「社会課題あればソリューションあり」という考え方ですね。

気候変動を例に考えるとわかりやすいと思います。

気候変動に関しては、G20中央銀行・財務相会議の要請を受けたTCFD(Task Forceon Climate-related Financial Disclosures =気候関連財務情報開示タスクフォース)提言を契機に、企業に気候変動のリスクと機会に関する財務情報の開示が広がっています。今や欧州から義務化が進み、日本でも2023年度から有価証券報告書への記載が義務付けられています。

――これら各種の制度化は、企業にとっては過重な負担と受け取られているのでは。

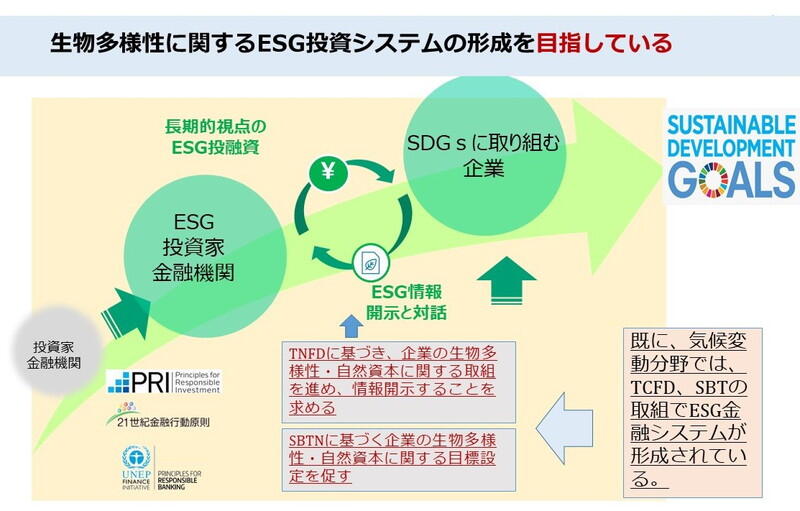

森本 先進的な企業は、むしろチャンスととらえているのでないでしょうか。この不透明不安定な時代に、長期的課題に対応することで企業のガバナンスが高まる、社会課題を企業のパーパスとすることで社員のエンゲージメント、さらには労働生産性に寄与するとの理解が広がっています。投資機関も、企業の取り組みやガバナンスを評価して投資を行う、すなわち投資機関と企業が呼応し、それが温暖化の抑止につながるというメカニズムが形成されています。

気候変動を先例に、ネイチャーポジティブにおいても同様のメカニズムの形成を図ろう、という動きがあります。その軸となるのが、TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures =自然関連財務情報開示タスクフォース)です。「TNFDは世界の資金の流れを『ネイチャー・ポジティブ』に貢献できるよう変えるもの」(TNFD共同議長のデビッド・クレイグ氏)とスタンスを明確にしており、今後の取締役会や最高経営責任者(CEO)は、アニュアルレポートで定量・定性を組み合わせた自然に関する情報開示が必要になる、としています。

既に各国で環境・人権対応のチェックが義務化される流れにあり、EUに関わる日本企業も対応を迫られている状況にあります。気候変動に関するTCFD対応が事実上のスタンダードになったと同様に、生物多様性に関するTNFDに基づく対応が求められるでしょう。

TCFD対応もTNFD対応もリスク回避と同時にビジネスチャンスを見出す契機であることを強調しておきたいと思います。